88 % des communes françaises sont rurales1 ! La ruralité recoupe donc des réalités aussi variées qu’un village Drômois, le massif du Vercors, la périphérie de Bar-le-Duc ou de Bastia. Si la faible densité est le dénominateur commun des territoires ruraux, qu’est-ce que cet étalement fait aux engagements qui s’y déploient ?

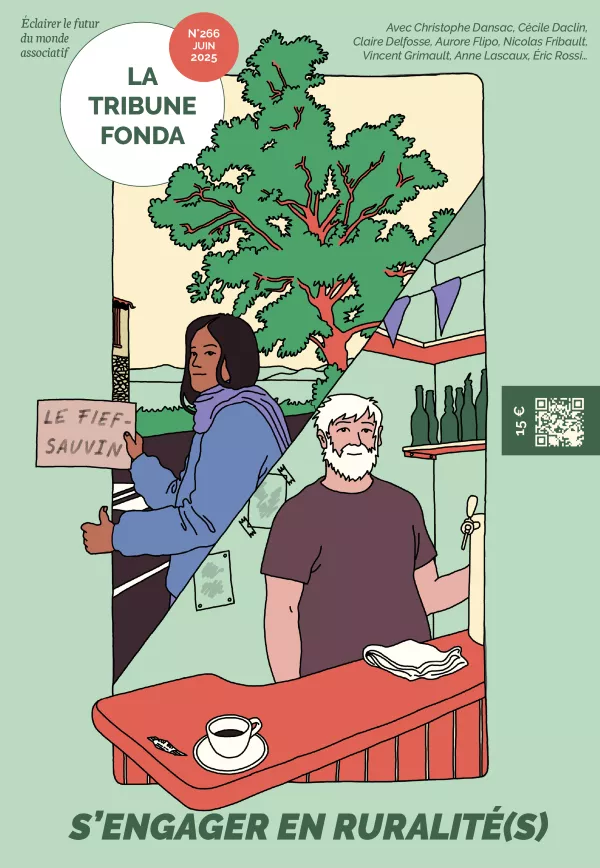

Dans son numéro 266, la Tribune Fonda s’intéresse aux spécificités des engagements en ruralité(s). Les chercheurs et chercheuses Christophe Dansac, Claire Delfosse, Anne Lascaux, Aurore Flipo, Sophie Ruel et Cécile Vachée y prennent la plume pour nous livrer des éléments d'analyse.

- 1

Insee, La France et ses territoires — Édition 2021, Insee Références, 29 avril 2021

Commander

Ces engagements qui façonnent les ruralités, et réciproquement

Autrefois définis par l’Insee en opposition aux aires urbaines, les territoires ruraux bénéficient depuis 2020 de leur propre définition. Caractérisés à présent par leur faible voire très faible densité, les territoires ruraux se distinguent également par de grands bouleversements récents.

Dans l’après-guerre, la France est traversée par des mutations profondes : un emploi transformé par la place grandissante des activités secondaires et tertiaires, la concentration des efforts de développement sur les grandes villes et métropoles et une mobilité centrée sur l’automobile bon marché1.

Les modes de vie dans les territoires ruraux en sont profondément affectés, qu’il s’agisse de l’organisation du territoire, l’accès aux services publics, mais également l’alimentation, le sport ou la culture.

Résultat, l’engagement associatif se développe en réponse aux besoins latents des habitants, phénomène que Cécile Daclin nomme dans ce numéro l’« effet rural »2.

Attention néanmoins à la généralisation de tendances associatives rurales tant les ruralités sont diverses3. Regroupant 88% des communes françaises et 33% de la population4, la ruralité recoupe en effet des réalités extrêmement variées en fonction des dynamiques macro- régionales, des géographies, mais aussi des structurations collectives et associatives.

Vivre dans un village Drômois, une île bretonne ou dans la périphérie de Bar-le-Duc revêt des réalités sociales bien différentes.

De plus, les difficultés rencontrées par les territoires ruraux ne leur sont pas propres. La difficulté d’accès aux transports collectifs ou plus généralement aux services publics concerne également les territoires périrurbains. À titre d’exemple, les périurbains se révèlent plus dépendants de leur voiture que les ruraux5.

Si nous devions nous concentrer sur les engagements ruraux, force est de constater qu’ils diffèrent par certains aspects des engagements urbains. Les tiers lieux6 et les commerces citoyens7 stimulent par exemple un lien social parfois mis à mal par la perte de diverses activités de proximité, en créant des activités économiques mixant salariat et bénévolat et en revitalisant des bourgs.

Les associations jouent par ailleurs un rôle central dans le tissu social rural. Ainsi, si 42 % des Français sont engagés dans une association, un syndicat ou un parti politique, ils sont 48 % en zone rurale, pour 34 % en agglomération parisienne8. Selon les études de l’Observatoire des jeunesses du Lot, les jeunes lycéens et collégiens ruraux sont également plus nombreux à s’engager et à vouloir s’engager dans le futur9.

Loin d’être uniforme, l’engagement dans les territoires ruraux est donc, à l’image de ces derniers, extrêmement varié.

Qu’est-ce qui les relie alors ? Sûrement un enjeu de méthode : plutôt que des modèles d’actions prédéfinis pour apporter des services dans les villages, des méthodes participatives font leurs preuves. Qu’il s’agisse de diagnostics élaborés collectivement avec les acteurs publics, de la participation de la population aux programmes de développement territorial10 ou encore de la co-construction du soutien à la vie associative par la collectivité locale11, le « faire ensemble » se révèle un maître mot pour répondre aux défis des territoires. Bonne lecture !

- 1

Aurore Flipo, « La mobilité a toujours été une question sociale, exacerbée dans le contexte rural. », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 2

Cécile Daclin, « Quand la philanthropie s’adapte aux enjeux des acteurs associatifs ruraux », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 3

Lire les textes d’Éric Rossi et Vincent Grimault à ce sujet dans la Tribune Fonda n°266.

- 4

Insee, La France et ses territoires — Édition 2021, Insee Références, 29 avril 2021.

- 5

Sandrine Chaumeron et Aude Lécroart (Insee), « Le trajet médian domicile‑travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural », Insee Première n°1948, 25 mai 2023.

- 6

Bertrand Coly, « L’engagement en ruralité, une nécessité », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 7

Anne Lascaux et Claire Delfosse, « Dans les commerces citoyens, les habitants participent à construire les villages dans lesquels ils vivent. », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 8

Claire Thoury (CESE), Sortir de la crise démocratique, 2024.

- 9

Christophe Dansac, Cécile Vachée et Sophie Ruel, « L’engagement des jeunes ruraux au prisme de l’Observatoire des jeunesses du Lot », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 10

Myriam Bouzeriba et Pierrick Morin, « L’engagement, levier de transformation des territoires ruraux », Tribune Fonda n°266, juin 2025.

- 11

Nicolas Fribault, « L’accompagnement de la vie associative en ruralité : retour d’expérience de Montrevault-sur-Èvre », Tribune Fonda n°266, juin 2025.