Sommaire

« Les humanistes n’ont pas le monopole de l’engagement ! », par Laurence de Nervaux et Raphaël LLorca (Destin Commun)

« Quand le sens même du faire société est en danger, il est sain que les corps intermédiaires se mobilisent. » par Yannick Hervé

« Dans ce contexte de montée de l’extrême droite, il est nécessaire de repenser le continuum de l’engagement », entretien avec Claire Thoury et Olivier Guivarch

« Faut qu’on parle » : le dialogue comme enjeu de société par Guillemette Martin [Initiative]

« L’extrême droite emprunte la forme associative seulement pour la dévoyer. », entretien avec Roger Sue

Le guide pour les militants visés par l’extrême droite, un projet interassociatif porté par VoxPublic par Anna Maheu [Initiative]

« Les mouvements conservateurs ne sont aussi vocaux que parce que nous vivons une ère d’ouverture. », entretien avec Réjane Sénac

Condensé

« Les humanistes n’ont pas le monopole de l’engagement ! », par Laurence de Nervaux et Raphaël LLorca (Destin Commun)

Parmi les six familles de Français en matière de valeurs et de visions du monde, les Laissés pour compte et les Identitaires sont engagés selon un système de valeurs a priori différent de celui dominant dans le secteur associatif. Pourtant, ils ne sont pas particulièrement plus désengagés que l’ensemble des Français, bien qu’ils ressentent une relégation personnelle dans la société (Laissés pour compte) et un déclin généralisé de la société française (Identitaires). Aussi, l’engagement des Identitaires comme des Laissés pour compte, qui votent tous deux principalement à l’extrême droite, n’est pas nécessairement un engagement identitaire. Toutefois, au-delà de cet universalisme de l’engagement, il existe bien certaines motivations spécifiques à leurs engagements. Ils et elles adoptent le schéma poussé par l’extrême-droite du « eux contre nous » et assument notamment une priorité familiale et une priorité nationale.

À lire pour aller plus loin: Laurence de Nervaux et Raphaël LLorca (Destin Commun), Les angles morts de la société de l’engagement, 2024.

« Quand le sens même du faire société est en danger, il est sain que les corps intermédiaires se mobilisent. » par Yannick Hervé

Au cours des dernières années, plusieurs éléments ont alerté la vigilance de la Ligue de l’enseignement concernant la montée des idées d’extrême droite : les résultats électoraux des partis identifiés à l’extrême droite, la fréquence des infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, mais aussi la banalisation des idées d’extrême droite dans l’espace médiatico-politique. Pour contrer la possible arrivée de l’extrême droite au pouvoir, le mouvement d’éducation populaire appelle à une action collective des organisations de la société civile.

À lire pour aller plus loin: Vincent Tiberj, La Droitisation française, mythe et réalités, PUF, 2024.

« Dans ce contexte de montée de l’extrême droite, il est nécessaire de repenser le continuum de l’engagement », entretien avec Claire Thoury et Olivier Guivarch

Alors que la crise de défiance entre les Français et leurs représentants ne cesse de s’intensifier, les corps intermédiaires peuvent agir en faisant remonter les préoccupations des citoyens. Ils sont en effet à la manœuvre dans une bataille du réel, afin de reconstruire un récit politique. Le Mouvement associatif et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ont trouvé dans le Pacte du pouvoir de vivre un espace pour croiser leurs pratiques, influencer les politiques et construire un nouveau projet de société.

À lire pour aller plus loin: Conseil économique, social et environnemental (CESE), Sortir de la crise démocratique - Rapport annuel sur l’état de la France 2024, octobre 2024.

« Faut qu’on parle » : le dialogue comme enjeu de société par Guillemette Martin [Initiative]

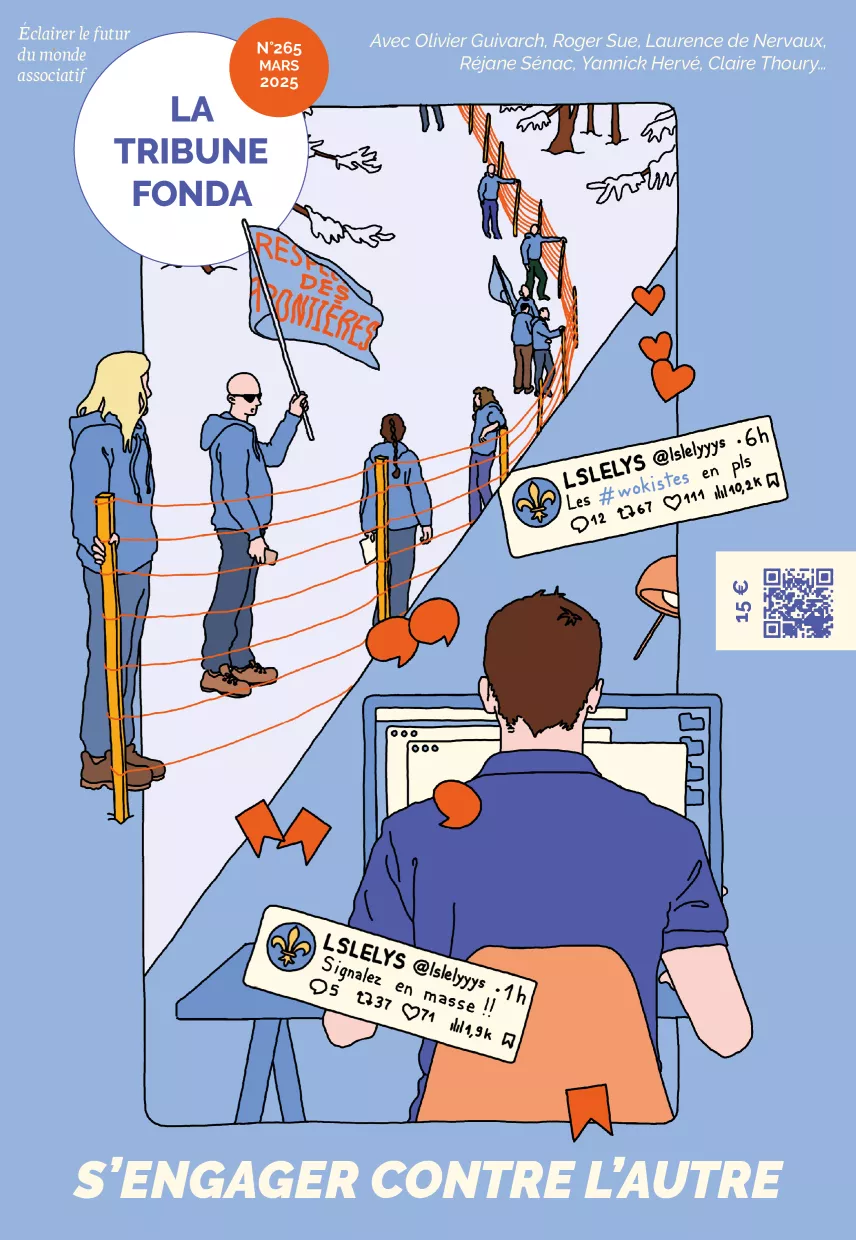

« L’extrême droite emprunte la forme associative seulement pour la dévoyer. », entretien avec Roger Sue

Les associations se réclamant d’extrême droite ne représentent qu’une minorité dans le monde associatif. Avec leurs modes d’action radicaux, elles arrivent néanmoins à trouver une caisse de résonance dans l’espace politico-médiatique et contribuent à diffuser les idées d’extrême droite. L’existence de telles associations interroge sur la forme associative elle-même et ses liens avec la démocratie. Alors que les associations démocratiques se construisent à partir de leurs membres, les associations d’extrême droite le font sur un collectif fermé autour d’un projet préconstitué par le pouvoir d’un chef. Pour lutter contre les actions violentes de ces groupes et les idées réactionnaires qu’ils défendent, il est nécessaire d’adresser l’écart qui se creuse entre la société civile et la politique dans un contexte de désinstitutionnalisation. La démocratie a besoin d’être refondée pour être en phase avec les avancées de la société civile, en s’inspirant de l’associativité.

À lire pour aller plus loin: Roger Sue, Pourquoi sommes-nous si mal représentés ?, Les Liens qui Libèrent, 2024.

Le guide pour les militants visés par l’extrême droite, un projet interassociatif porté par VoxPublic par Anna Maheu [Initiative]

« Les mouvements conservateurs ne sont aussi vocaux que parce que nous vivons une ère d’ouverture. », entretien avec Réjane Sénac

Les mouvements conservateurs s’inscrivent dans la continuité d’une République historiquement excluante et discriminante : celle des « frères ». De tels mouvements se révèlent particulièrement audibles parce qu’ils modernisent un héritage républicain excluant en réaction à l’extension du périmètre de l’égalité. En effet, notre communauté politique n’a jamais été aussi grande et ouverte, un agrandis- sement par ailleurs toujours en cours, avec des réflexions sur l’intégration des plus vulnérables : les enfants, les plus âgés, les plus malades, les personnes en situation de handicap, etc. Nous vivons donc un moment de cohabitation entre deux conceptions irréconciliables de la République, ce qui est profondément démocratique au sens de pluraliste.

À lire pour aller plus loin: Réjane Sénac, L’égalité sans condition. Osons nous imaginer et être semblables, Éditions Rue de l’échiquier, 2019.