À l’automne 2024, Destin Commun a mené pour la Fonda une étude auprès de publics considérés comme éloignés du monde de l’engagement, à tout le moins selon le référentiel dominant dans le secteur associatif.

L’approche méthodologique spécifique de Destin Commun permet de croiser les indicateurs socio-économiques et démographiques traditionnellement mobilisés dans l’analyse des déterminants de l’engagement, avec des éléments permettant de cerner leurs valeurs profondes, leurs perceptions, leurs peurs et leurs aspirations. Notre objectif : mieux cerner les attentes et les préoccupations des « oubliés » de l’engagement.

Une approche qualitative basée sur la psychologie sociale

Fondée sur la recherche en psychologie sociale, la grille de lecture développée par Destin Commun1 propose une segmentation attitudinale de la société française, construite selon la méthode du clustering2 à partir d’une batterie de plus de soixante questions relatives aux fondements moraux, aux orientations psychologiques et aux appartenances de groupe.

Elle permet de distinguer six grandes familles de Français, toutes très homogènes en termes de valeurs et de visions du monde : les Militants désabusés, les Stabilisateurs, les Libéraux optimistes, les Attentistes, les Laissés pour compte et les Identitaires.

Parmi ces six catégories de population, les Laissés pour compte et les Identitaires sont considérés comme « désengagés », ou engagés selon un système de valeurs a priori différent de celui du monde associatif structuré. Ils constituent schématiquement les deux volets, social et identitaire, de l’électorat du Rassemblement national.

Un continuum de l’engagement

Les 17 et 18 septembre 2024, nous avons organisé deux focus groups de deux heures auprès de ces deux familles, chacun réunissant six personnes.

Au vu du recrutement de nos focus groups, nous aurions pu nous attendre à ne rencontrer que des individus désengagés. En réalité, pas du tout, ou plutôt : pas seulement. Dans nos groupes, nous avons reconnu l’intégralité du « continuum de l’engagement » observé par Destin Commun s’agissant de la société dans son ensemble : de la personne qui n’a jamais fait partie d’une association au citoyen surengagé, en passant par des citoyens aux engagements réguliers, comme cette dame qui s’investit chaque samedi auprès d’une association de distribution de repas pour les plus précaires.

Nos deux focus groups nous en ont fait la démonstration : on peut tout à fait éprouver qu’à titre personnel, sa propre place dans la société est « dégradée », estimer qu’à l’échelle collective le pays est en « décadence », et dans le même temps se démener au quotidien au service de diverses causes et associations.

Autrement dit : il n’y a pas de corrélation systématique entre le degré de sentiment de relégation personnelle dans la société (Laissés pour compte) ou le degré de sentiment de déclin généralisé de la société française (Identitaires) d’une part, et le degré d’engagement d’autre part.

Dissociation entre engagement et opinions politiques

De manière contre-intuitive aussi, on n’observe pas de corrélation systématique entre les formes d’engagement et l’opinion politique. Deux cas particuliers, un dans chaque groupe, sont venus éclairer ce phénomène.

Du côté des Laissés pour compte, d’abord : Marie-France, 65 ans, habitante des Hauts-de-France, est une ancienne assistante de gestion financière, aujourd’hui à la retraite. Elle est activement engagée auprès d’un club de sortie pour troisième âge, onvasortir.com. Se disant très concernée par l’environ- nement, elle a exprimé à plusieurs reprises son attachement pour la cause animale. Mais une autre activité lui demande un engagement conséquent : Marie-France est conseillère municipale étiquetée Rassemblement national.

Du côté des Identitaires, même contraste : Jean-Pierre, 62 ans, habitant près de Royan, est l’archétype du citoyen engagé : il s’occupe d’un club de rugby, il organise le triathlon de son village, anime une association de marins-pêcheurs, signe des pétitions pour une meilleure prise en charge du handicap, fait des dons réguliers à la Société protectrice des animaux (SPA), distribue de temps en temps des repas à des sans-abris, et assume depuis plusieurs années la charge de délégué du personnel dans son entreprise.

Manifestement, Jean-Pierre a le cœur sur la main et se dépense sans compter pour les autres. Il a voté Rassemblement national aux dernières élections législatives, et s’indigne que « dans le Nord de la France, on [ait] offert des téléphones portables à des migrants ».

Un engagement considéré comme apartisan

Deux enseignements importants se dessinent. D’abord, les humanistes ou autres progressistes n’ont pas le monopole de l’engagement. Des individus dotés d’opinions politiques radicalement opposées peuvent, eux aussi, s’avérer des citoyens très engagés dans leur vie quotidienne.

Comme le résume Sébastien, 22 ans, habitant de Charenton-le-Pont faisant partie des Laissés pour compte : « L’engagement, ce n’est ni spécifiquement de droite ni spécifiquement de gauche, il est en lien avec nos croyances et nos valeurs, qui varient d’un individu à l’autre ».

Ensuite, il existe un universalisme de l’engagement qui ne se réduit pas aux opinions politiques : l’engagement d’individus que l’on peut légitimement qualifier d’Identitaires selon leurs opinions et leurs valeurs autodéclarées n’est pas nécessairement un engagement identitaire.

Pour aller au-devant des clichés, Marie-France n’est pas membre d’un collectif antimigrants, et Jean-Pierre ne signe pas de pétition anti-mosquées. Au contraire, à rebours de certains a priori, si tous deux aspirent à ce que l’extrême droite gouverne, ils ne se préoccupent pas moins de l’environnement ou des personnes en difficulté.

Il existe un universalisme de l’engagement qui ne se réduit pas aux opinions politiques.

C’est ce que démontre, de façon emblématique, la réaction de l’ensemble de nos interrogés à la vidéo de Colombe. Dans un reportage de Paul Larrouturou pour le journal de TF1 diffusé le 1er mai 2024, cette sexagénaire au Revenu de solidarité active (RSA) partageait son enthousiasme à la sortie d’un meeting de Marine Le Pen, tout en racontant son engagement de longue date comme bénévole aux Restos du Cœur.

La plupart de nos interrogés avaient déjà vu la séquence. Surtout, aucun d’entre eux ne s’est montré surpris de ce qui avait heurté la plupart des commentateurs, à savoir cette double appartenance Restos du Cœur/extrême droite.

La priorité nationale n’est jamais loin

Toutefois, au-delà de cet universalisme de l’engagement, que l’on peut mentalement se représenter comme un noyau commun, il existe bien certaines spécificités dans les motivations des engagements que les interrogés plébiscitent. C’est particulièrement visible dans le scénario qu’on leur a proposé : dans le cas où ils gagneraient au loto plusieurs dizaines de millions d’euros, que feraient-ils de leur argent ? L’investiraient-ils dans des causes ?

Pas forcément en premier ressort, répondent les Laissés pour compte, qui privilégient leur noyau intime et familial. Au-delà de cette « priorité familiale », c’est la priorité nationale et patrimoniale qui teinte les réponses des Identitaires : « Je restaurerais des petites communes : il y a de beaux villages en France, et l’État n’aide pas », déclare Jack, Meldois cinquantenaire.

Céline, également cinquantenaire résidant à Haumont, « aiderai[t] des gens en France, pas dans les autres pays. Quand on voit l’argent qu’on verse aux autres… il y a suffisamment de misère en France, il y a de quoi aider ! »

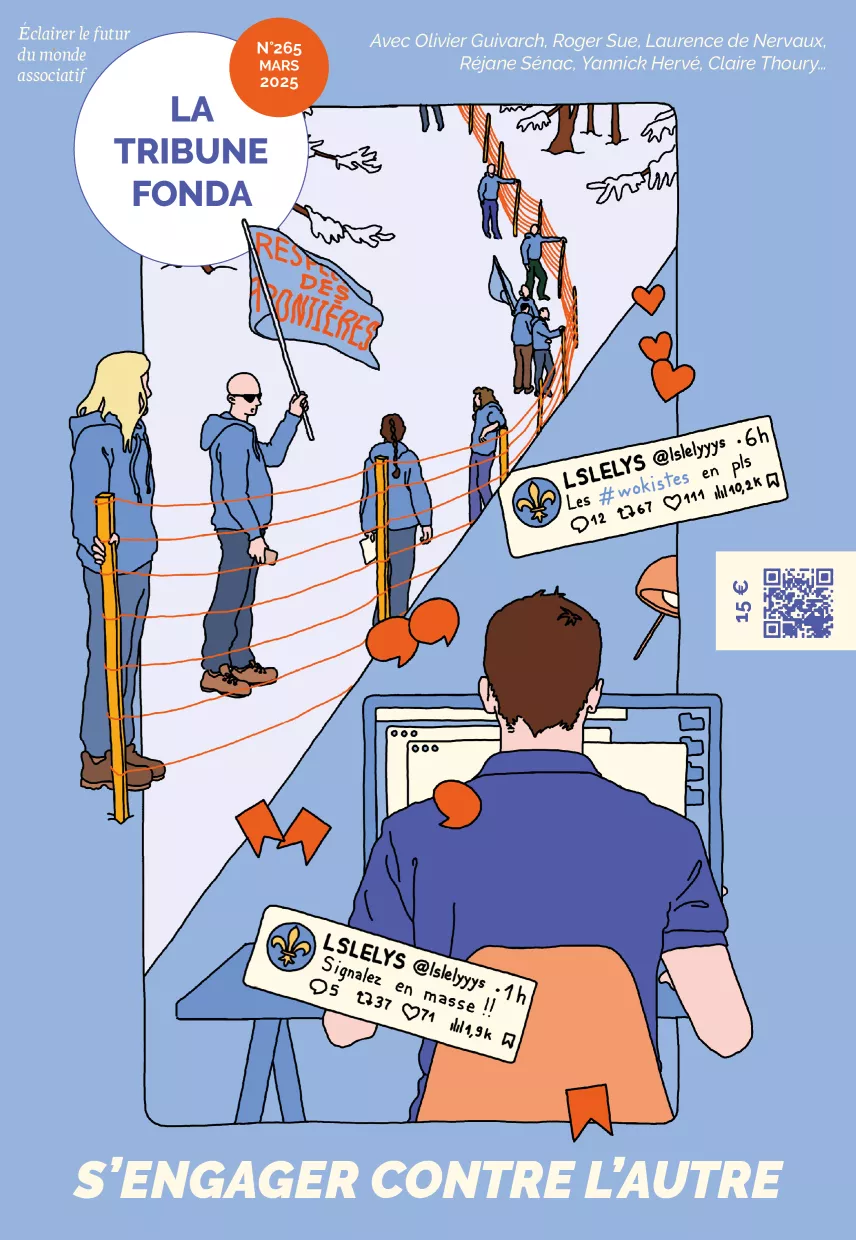

Chez les Laissés pour compte comme chez les Identitaires, il existe un sentiment de concurrence dans la précarité. À la suite du visionnage de la vidéo de Colombe, plusieurs ont exprimé l’idée suivante « Aidons-nous nous-mêmes avant d’aider les autres ». Ils ont adopté le schéma poussé par l’extrême-droite du « eux contre nous », particulièrement tangible lorsqu’il s’agit de personnes migrantes.

Entretenir un dialogue respectueux

Dans le contexte de la montée de l’extrême droite, quelle attitude pour les organisations de la société civile ? Tout comme le paradigme de la pureté militante a pu faire beaucoup de tort à certaines causes et aboutir à des burn-out de militants obsédés par leur propre perfection, il faut sans doute aussi tordre le cou à l’utopie d’une forme de pureté de l’engagement.

La stigmatisation sur des critères moraux n’est que très peu efficace, comme le montre la psychologie sociale, et peut même renforcer la radicalité.

Il est essentiel au contraire d’entretenir un dialogue respectueux avec les groupes des Identitaires et des Laissés pour compte. Cela ne signifie pas pour autant de renoncer aux fondamentaux des valeurs du secteur associatif, avec une forme d’intransigeance sur l’accueil de l’Autre dans sa différence. C’est la ligne de crête sur laquelle les organisations de la société civile doivent marcher vers l’horizon 2040.

→ Découvrir l'étude complète

- 1Destin Commun, La France en quête, 2020.

- 2Le clustering permet de diviser les données issues d’une enquête par sondage en groupes de personnes répondant de la même manière à un grand nombre de questions, et différemment des autres groupes. Il permet ainsi de faire émerger des groupes ayant une forte cohérence interne et se distinguant nettement des autres.