Contribution de Yannick Blanc à l’étude ESS et création de valeur : une approche prospective de la mesure d'impact social.

Le propos ci-dessous a été l'objet d'une intervention lors de la journée de réflexion organisée dans le cadre de la phase 2 de l'étude, le 12 décembre 2017 au Crédit coopératif, à Nanterre (consulter les actes de cette journée d'étude)

→ Télécharger cet article au format PDF

La mesure de l’impact social est devenue, pour les associations et les autres acteurs de l’ESS, un enjeu stratégique majeur. La mutation des modèles économiques fragilise les acteurs de l’économie sociale autant qu’elle laisse entrevoir de nouvelles possibilités de développement. Qu’elle soit considérée comme une alternative à la société de marché ou comme une solution à la crise de l’État-providence, l’ESS n’est cependant attendue avec bienveillance qu’à la condition de faire la preuve de son efficacité et de sa pertinence. « Puisque votre raison d’être est une promesse de transformation sociale, donnez-nous des indices tangibles de la pertinence de votre engagement » lui dit-on. La dénomination technique de cette injonction est la mesure de l’impact social.

Évaluer l’impact social d’une action intérêt général a sans conteste des vertus positives : guider et piloter sa stratégie, s’améliorer, valoriser le travail de ses salariés et bénévoles, rendre compte à ses financeurs et partenaires, communiquer efficacement, etc. Encore faut-il que la méthode de mesure soit accessible et ne génère pas un coût supplémentaire disproportionné. Il existe d’ores et déjà un grand nombre de guides de la mesure d’impact constitués pour l’essentiel de conseils méthodologiques. Ils n’interrogent cependant guère les concepts qu’ils utilisent. Or le concept d’impact social ne naît pas au milieu d’un désert mais doit s’articuler avec d’autres concepts économiques et sociologiques. Parmi ceux-ci, le concept de valeur occupe une place centrale.

Le rapport de l’OCDE1 sur la mesure de l’impact social postule d’ailleurs l’équivalence entre les deux notions : « L’idée de l’impact social est strictement liée à la valeur sociale produite par les organisations. Les termes « impact social », qui peuvent coïncider avec ceux de « création de valeur sociale » et de « rendement social », ont de nombreuses définitions et peuvent aussi être liés à la «comptabilité sociale».

L’impact social est généralement défini en référence à quatre éléments clés :

- la valeur créée grâce à l’activité d’une personne ;

- la valeur constatée par les bénéficiaires et toutes les autres personnes concernées ;

- un impact comprenant les effets à la fois positifs et négatifs ;

- un impact jugé par rapport à un point de référence correspondant à ce qu’aurait été la situation sans l’activité proposée.

Que l’on parle d’impact social ou de valeur créée, on se heurte cependant à la même difficulté : celle d’une « réduction comptable » de la valeur sociale. Trois arguments peuvent être opposés à l’idée même de mesure de cette valeur :

- Le « social » dont on parle est un système complexe d’interrelations entre des individus, des communautés et des institutions. Mesurer un impact, c’est isoler une relation causale linéaire au sein d’un système complexe et donc perdre de vue la dimension proprement sociale de l’action entreprise ;

- Les individus qui forment le tissu social ne sont pas des êtres déterminés mais des acteurs capables d’initiative ; la façon dont chacun d’entre eux est capable d’agir à partir d’une situation donnée n’est pas réductible à une quantité. Autrement dit, une grandeur statistique ou comptable permet de photographier une situation ou de mesurer une évolution mais pas d’embrasser l’ensemble des capacités d’action offertes aux individus dans la durée ;

- Il y a une dimension locale de la complexité : le territoire d’une action ou d’une innovation sociale est toujours un écosystème spécifique, une conjonction de singularités, un ensemble de facteurs dont la combinaison n’est ni réductible à un jeu de variables standard ni reproductible.

Autrement dit, le propre d’une action ou d’une innovation sociale est étranger tant à la linéarité (une cause → un effet) de la notion d’impact qu’à la commensurabilité inhérente à la notion de valeur.

L’objet du présent document de travail est de proposer une approche systémique et dynamique de la notion de valeur à partir du concept de chaîne de valeur initialement forgé par Michaël Porter en vue d’analyser l’avantage concurrentiel des entreprises. Cette approche n’est qu’apparemment paradoxale puisque les travaux de Porter l’ont conduit à montrer d’abord qu’on ne pouvait comprendre la dynamique concurrentielle des acteurs économiques sans tenir compte de leurs capacités coopératives et ensuite que le bien-être d’un acteur économique dépendait nécessairement de celui de l’écosystème dans lequel il se situe.

Notre hypothèse est qu’en remontant la démonstration de Porter à l’envers, non de la firme vers l’écosystème qui l’entoure mais de l’écosystème vers chacun de ses acteurs, on doit permettre à ceux-ci de se situer dans une chaîne de valeur et d’y mesurer (en unités monétaires ou non) sa contribution.

Dans cette perspective, la valeur n’est pas la mise en équivalence abstraite de toutes les activités, mais la reconnaissance de la part prise par chacune d’entre elles à un bien commun déterminé.

Les théories de la valeur : la valeur comme centre de gravité des prix

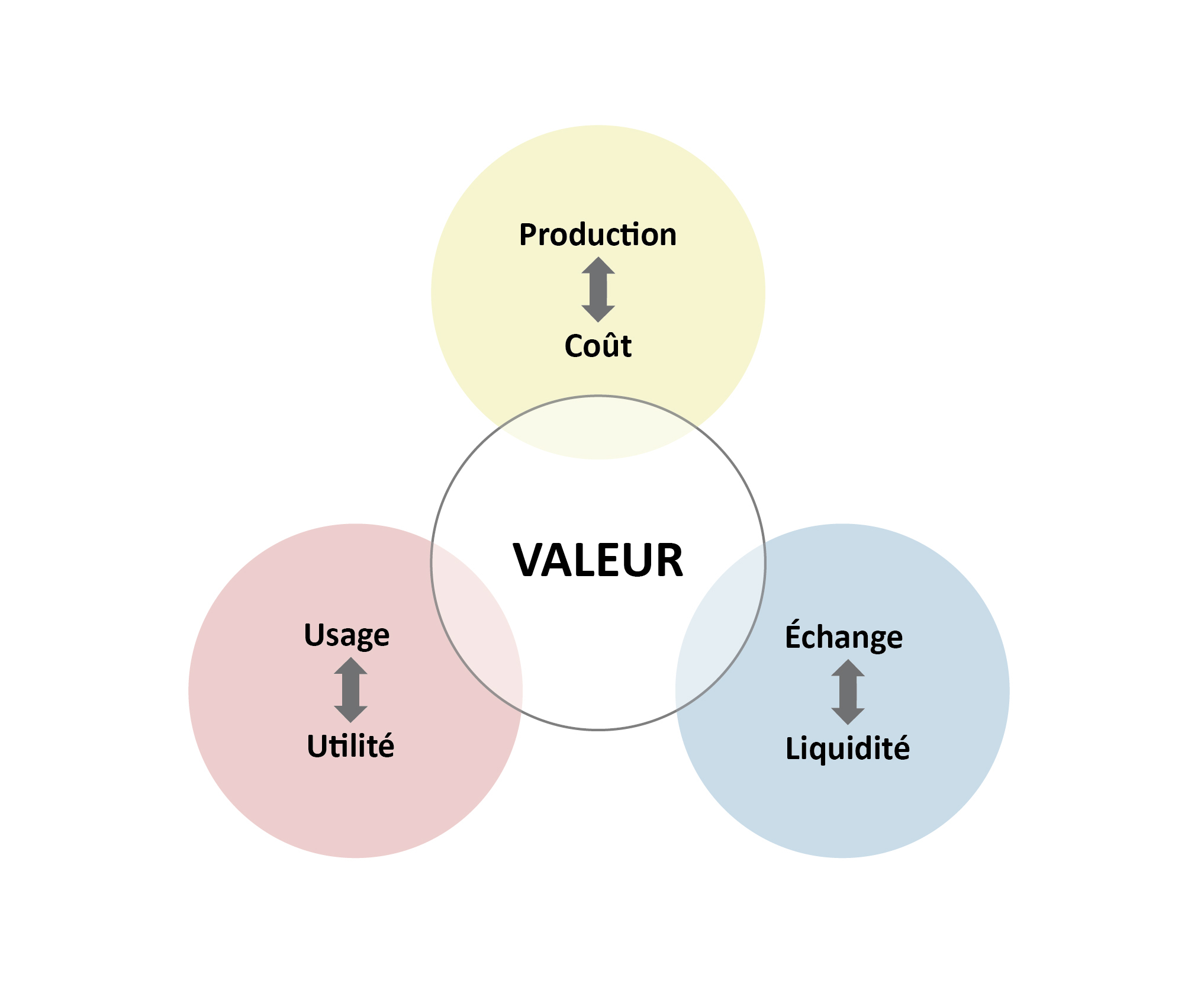

Commençons par rappeler ce que sont les éléments essentiels du concept de valeur car, bien que les travaux de Porter ne fassent aucune part à la controverse théorique, ils proposent une articulation particulière de ces éléments. La question de la valeur est contemporaine de la première révolution industrielle dans ses trois dimensions : la création de richesse en dehors de la sphère agricole, l’extension de la division du travail et le développement du commerce international. À travers les controverses successives dont il est l’objet, le concept de valeur combine toujours trois dimensions : la production, l’usage et l’échange.

Les théories classiques (Smith 1776, Ricardo 1817 et Marx 1867) situent la valeur du côté de la production : ce sont les théories de la valeur-travail. Pour échanger entre elles des marchandises de nature différente, il faut qu’un critère objectif permette de déterminer leurs prix relatifs. Ce critère, c’est la quantité de travail « incorporé » dans la marchandise ou la quantité de travail que cette marchandise permet d’acheter (Smith). Cette quantité est cependant variable selon l’habileté ou la productivité des travailleurs ; on parlera donc de « travail socialement nécessaire » (Ricardo) en se référant à une productivité moyenne du travail. Marx distingue le travail concret, orienté vers un usage spécifique, qui met en œuvre une matière, une technique et des instruments particuliers, et le travail abstrait commun à toutes les activités productives, qui est une simple dépense de force humaine.

« Tout travail est d’un côté dépense, dans le sens physiologique, de force humaine et, à ce titre de travail humain égal, il forme la valeur des marchandises. De l’autre côté, tout travail est la dépense de la force humaine sous telle ou telle forme productive, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile, il produit des valeurs d’usage ou utilités » (Le Capital, livre I).

Si elle s’applique bien aux produits industriels, la théorie de la valeur-travail ne permet cependant pas de rendre compte de l’ensemble des phénomènes de prix. Qu’ils soient ou non le produit d’un travail, certains biens ont une valeur correspondant à leur utilité, c’est-à-dire à leur capacité à concourir à un usage. La théorie de la valeur-utilité se heurte cependant au paradoxe de l’eau et du diamant, dont la valeur relative est inversement proportionnelle à leur utilité effective.

C’est pour surmonter ce paradoxe que la théorie néoclassique (Walras, Jevons, Menger, entre 1871 et 1874) élabore le concept d’utilité marginale : la valeur d’un bien sur le marché équivaut à celle d’une unité supplémentaire de ce bien. Un verre d’eau de plus dans le désert vaut plus qu’un seau d’eau de plus au bord d’un torrent. La rareté de l’eau est donc relative alors que la rareté du diamant est absolue.

Alfred Marshall (1890) opère la synthèse entre valeur-travail et valeur-utilité en montrant que si l’utilité marginale détermine bien le prix à un moment donné, le prix d’un bien ne peut être durablement inférieur à son prix de production. La valeur se retrouve ainsi au centre de gravité entre l’utilité (usage + rareté), la production et l’échange.

Les théories classiques et néoclassiques de la valeur ont cependant en commun un point aveugle, celui de la monnaie. Elles considèrent en effet que la question de la mesure d’une valeur comparable entre deux marchandises se pose indépendamment de l’existence de la monnaie, celle-ci n’étant qu’un instrument appelé à se développer avec la multiplication des échanges. Or l’économie n’est pas unifiée a priori autour d’un principe unique de valorisation, ou d’une unité de compte universelle. L’équivalence entre les marchandises n’est pas le fruit spontané de l’échange, elle suppose l’institution de la monnaie.

Pour André Orléan2, la monnaie permet de définir l’économie marchande comme « une économie où les acteurs sont à la recherche de monnaie ». Celle-ci est l’instrument universel de la puissance marchande puisqu’elle permet d’obtenir toutes les marchandises. Ses propriétés et tout particulièrement sa liquidité, sa capacité à se transformer en tout autre bien sans délai et sans coût, d’être donc toujours acceptée dans l’échange, lui confère une valeur absolue, sans commune mesure avec l’obtention des biens utiles qu’elle permet.Sa puissance d’attraction est sans limites car elle met en jeu l’existence sociale des acteurs. In fine la valeur est donc dépendante de l’institution monétaire. Prix et valeur sont une même réalité. Ce qui définit la valeur d’un bien, ce n’est ni son utilité, ni la quantité de travail incorporé préalablement à l’échange, c’est la quantité de monnaie que ce bien permet d’obtenir dans l’échange.

Il y a cependant un paradoxe de la liquidité qui s’exprime sur les marchés financiers : pour qu’un individu vende un titre, il est nécessaire qu’un autre se propose de l’acheter. La liberté individuelle à l’égard du titre n’existe que sur fond d’un engagement collectif implicite : le marché, dans sa globalité, ne peut pas vendre la totalité des titres. Sur les marchés financiers, il n’y a pas des acheteurs face à des vendeurs mais des acteurs qui sont alternativement l’un et l’autre.

Le prix n’est plus l’expression d’une grandeur définie en amont des jeux marchands mais une création sui generis de la communauté financière en quête de liquidité. Un objet est rendu liquide par le fait qu’un groupe le reconnaît comme constituant une expression légitime de la valeur. Plus les marchés financiers sont dérégulés, connectés, efficaces, plus ces comportements sont rendus possibles. Bref plus la liquidité des titres (leur convertibilité en monnaie sans délais et sans coûts de transaction) est forte, plus les marchés tendent à s’écarter des fondamentaux de l’économie et provoquent des bulles spéculatives.

Sur un marché pleinement liquide, tous les participants sont des spéculateurs qui cherchent à anticiper l’évolution du prix. Les prix qui se forment résultent de ces anticipations tournées vers le prix futur. Il s’ensuit une structure singulière, dite « autoréférentielle », qui diffère du modèle néo-classique en ce qu’elle se donne comme norme, non pas une réalité objective extérieure au marché, à savoir la valeur fondamentale, mais une variable endogène, en l’occurrence l’opinion du marché. La fameuse loi de l’offre et de la demande ne joue plus car plus l’on prévoit la hausse d’un cours (prix d’un titre), plus il convient de l’acheter, ce qui en alimente la hausse. Ce paradoxe est aussi présent sur le marché des matières premières, sur celui des sources d’énergie, sur celui de l’immobilier.

Ce rapide survol nous permet de comprendre que la valeur n’est ni une substance ni une grandeur déterminée une fois pour toutes mais le fruit d’un processus de valorisation au cours duquel se confrontent les conditions et les finalités de la production, de l’usage et de l’échange.

Ce processus n’est pas nécessairement équilibré : sur un marché de produits industriels, le coût de production est déterminant ; sur une brocante ou un site de revente, c’est l’utilité (y compris dans sa dimension symbolique ou esthétique) qui domine tandis que les marchés financiers sont soumis à l’exigence de liquidité.

Il n’y a donc pas une loi de la valeur mais des situations de valorisation.

Les chaînes de valeur

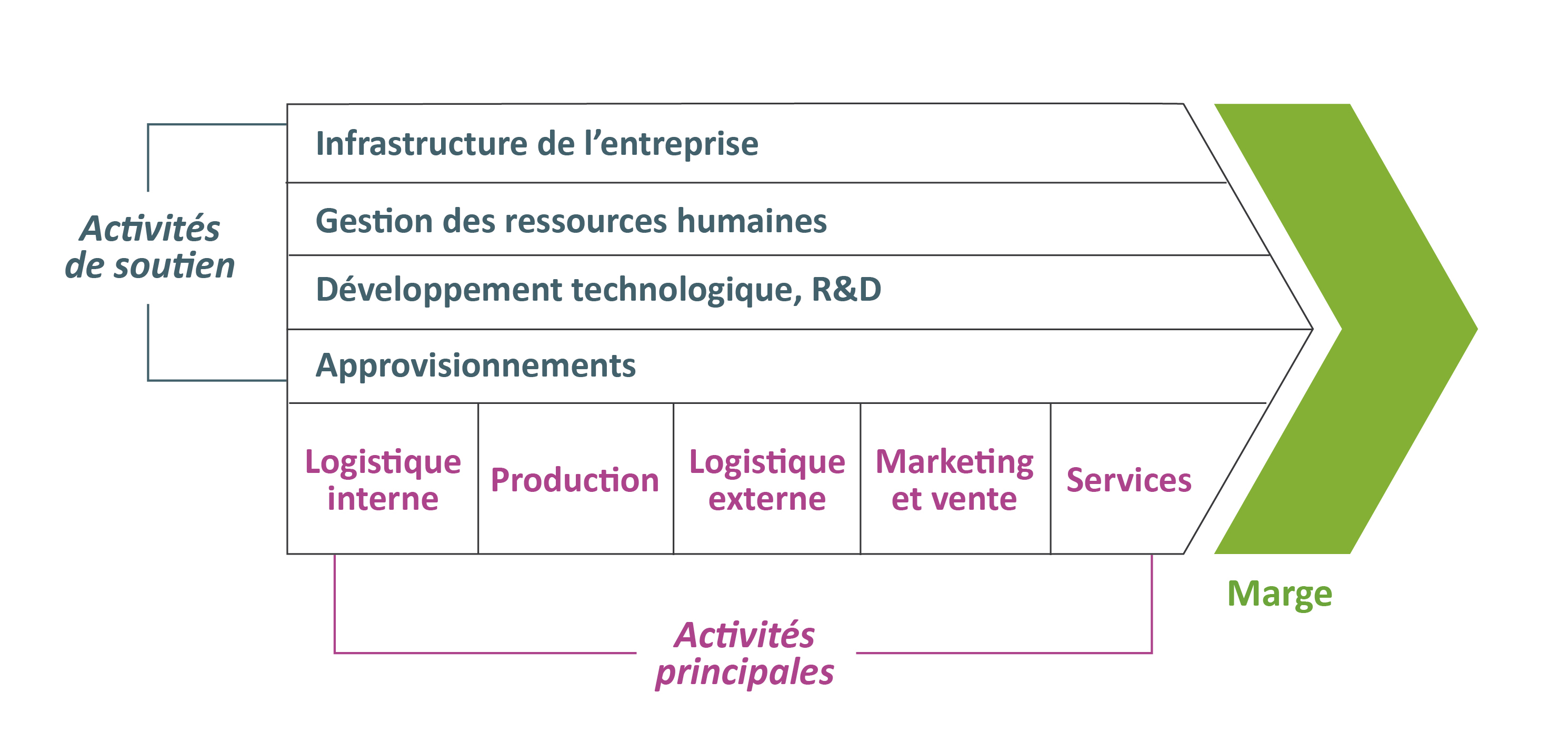

C’est à analyser ces situations de valorisation que va nous servir le concept de chaîne de valeur. Introduit en 1985 par Michaël Porter, il n’a pas pour objet de contribuer à la théorie de la valeur mais vient à l’appui d’un raisonnement sur l’avantage concurrentiel3.

Pour Porter, la firme peut être analysée comme un ensemble d’activités. Chacune de ces activités, qui combine moyens de production, ressources humaines, technologie et information, est simultanément un facteur de coût et une source de valeur.

L’avantage concurrentiel s’obtient par la combinaison optimale des activités au sein et autour de la firme tout en recherchant, pour chaque activité, l’équilibre pertinent entre la réduction des coûts et l’accroissement de la création de valeur, c’est-à-dire de la différenciation par rapport aux produits et services concurrents. Du point de vue de la firme, la définition de la valeur est simple : c’est le prix que le client est prêt à payer pour le produit et/ou le service.

La chaîne de valeur de la firme s’insère dans un flux d’activités impliquant ses parties prenantes (fournisseurs, sous-traitants, concurrents, etc.) qui ont-elles-mêmes leurs chaînes de valeur. Les connexions internes et externes entre activités influent de diverses manières sur la chaîne de valeur : la mutualisation de services permet par exemple des économies d’échelle mais génère des coûts de coordination, de compromis et de complexité.

« L’avantage concurrentiel, écrit Porter, peut découler d’une multitude de facteurs et prouve que chaque avantage peut être associé à des activités spécifiques et aux liens que ces activités entretiennent entre elles, mais aussi avec les activités des fournisseurs et des clients de l’entreprise concernée.4 » Pour Porter, il existe deux types fondamentaux d’avantage concurrentiel ; la domination par les coûts et la différenciation.

L’analyse stratégique va consister : d’abord à décomposer l’entreprise en une chaîne d’activités et à estimer pour chacune d’entre elles son coût et sa valeur spécifique ; puis à rechercher la combinaison optimale d’activités permettant de réduire les coûts et de faire la différence avec les concurrents. Le client lui-même est au centre d’une chaîne de valeur : le produit qu’il achète n’a pas de valeur en soi mais s’insère dans un ensemble d’activités dont la valeur est mesurée soit en termes monétaires, soit en temps passé, en intensité relationnelle, en prestige, etc.

La différenciation qu’une firme est capable de créer sur un produit ne repose pas seulement sur la qualité intrinsèque de celui-ci mais surtout sur la façon dont sa chaîne de valeur est reliée au client, c’est-à-dire la manière dont le produit de la firme est utilisé ou consommé par lui. « La valeur qu’une firme crée pour son client est donc déterminée par l’éventail complet des liens qui unissent sa chaîne de valeur à celle du client.5 »

On peut, à ce stade, retenir trois propositions essentielles de l’analyse de Porter :

- Dans une chaîne de valeur, il n’existe aucune différence de statut entre les catégories d’agents économiques, qu’il s’agisse de services au sein d’une même firme, d’entreprises au sein d’un groupe, de groupes au sein d’un secteur, de producteurs et de consommateurs finaux. La valeur en tant que « prix que je suis prêt à payer » est toujours relative à une configuration donnée de la triade coût/utilité/liquidité (la liquidité étant nulle au sein d’une même entreprise ou dans la dimension non monétaire des activités du client final).

- La notion de chaîne de valeur implique qu’il n’y a de valeur que si elle est partagée entre les activités (donc les acteurs) de la chaîne. Dans un univers concurrentiel, la pertinence de ma stratégie se mesure à la part relative de la valeur que je capte dans ce partage.

- Une stratégie consiste en une combinaison de chaînes de valeur (celles des fournisseurs, sous-traitants, concurrents et clients) reposant sur une juste estimation de la part relative de contrainte et de choix dont je dispose dans chaque activité de la chaîne ; elle doit répondre à deux questions : « jusqu’à quel point puis-je réduire les coûts sans compromettre l’utilité ou accroître l’utilité sans rendre les coûts insupportables ? » et « quel partage de la valeur dois-je proposer à mes parties prenantes pour qu’elles adhèrent à ma stratégie ? » Les outils forgés par Porter ont été mis au service de stratégies diamétralement opposées. Pour s’en tenir au monde industriel de la dernière décennie, on peut par exemple opposer le cas d’Alcatel-Lucent à celui d’Airbus.

Pour le patron du premier, Serge Tchuruk, il s’agissait de bâtir une entreprise industrielle sans usine, un pur investisseur financier capable, à partir d’une capacité de recherche et développement, de concevoir et d’organiser des combinaisons optimales et flexibles d’activités industrielles, l’optimisation reposant sur la liquidité permanente de chacune d’elles, c’est-à-dire la possibilité d’investir ou de désinvestir à volonté en fonction de la concentration de valeur dans tel ou tel segment de la chaîne. Cette utopie du capitalisme financier a conduit à la disparition pure et simple de ce fleuron de l’industrie française. A contrario, pour Fabrice Brégier, directeur général d’Airbus, il s’agit d’intégrer l’ensemble des composantes de la chaîne de valeur au sein de « l’entreprise élargie ». Un produit aussi complexe qu’un avion ne vaut que ce que vaut le dernier de ses composants et chaque sous-traitant doit être considéré comme contributeur de cette valeur et pas seulement comme facteur de coût. Cela n’empêche cependant pas Airbus de ré-internaliser un segment de la production s’il estime que les sous-traitants captent une part excessive de la valeur.

L’analyse des chaînes de valeur a, pour l’essentiel, conduit les entreprises dominantes à concentrer leur activité sur la partie de la chaîne où elles pouvaient capter le maximum de valeur (« se recentrer sur son métier de base ») et à multiplier les relations de sous-traitance. Dans cette logique, il peut y avoir, à l’extrémité inférieure de la chaîne de valeur, des activités dont la valeur est considérée comme nulle et dont la performance repose donc exclusivement sur la réduction des coûts.

Dans ses travaux sur le facility management (aménagement, maintenance et entretiens d’immeubles destinés aux entreprises), Xavier Baron montre que la décomposition des activités d’entretien en unités d’œuvre de plus en plus précises (surfaces, prestations, temps passé) afin d’objectiver exclusivement en termes de coût la base de négociation des contrats de fourniture de service provoque inéluctablement la dégradation du service rendu : l’agent d’entretien doit s’en tenir arithmétiquement à la prestation négociée et se trouve privé de toute capacité d’interaction avec le client (usager du local) et d’adaptation de la prestation aux circonstances. La finalité de la prestation, qui est l’aménité des lieux, est perdue de vue et la valeur liquidative du contrat (la vérification des unités d’œuvre qui déclenche le paiement) est sans rapport avec la valeur effective de la prestation6.

Ces exemples suggèrent que, sans même s’éloigner d’activités « purement » économiques, la valeur d’un bien ou d’un service n’est pas réductible à sa quantité liquidative mais implique « l’éventail complet des liens » constituant la chaîne de valeur dans ses trois dimensions :

- le coût de production (incluant les externalités négatives et les ressources humaines),

- l’utilité (l’ensemble des usages, la praxis des acteurs7),

- la liquidité (la contrepartie monétaire).

La chaîne de valeur étendue

La chaîne de valeur du client peut comprendre des éléments qui ne relèvent pas de l’utilité (au sens de la maximisation de l’utilité individuelle d’un produit ou d’un service) ni de la valorisation symbolique (effets d’image, biens de prestige) mais s’étendre à des biens communs : respect de l’environnement, produits recyclables, performance énergétique, conditions humaines de production, disponibilité des codes source, etc.

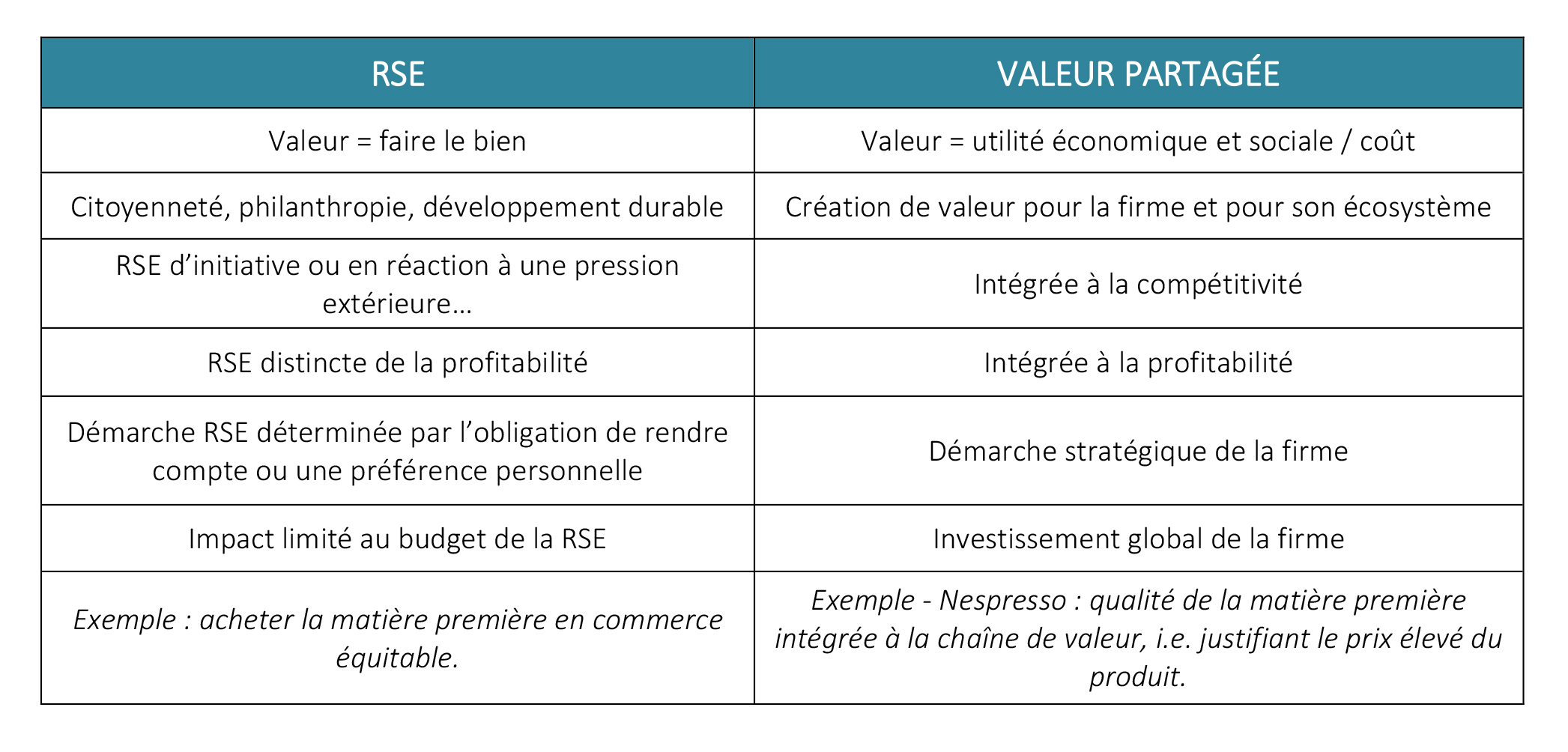

À partir de cette idée, Michaël Porter et Mark Kramer publient entre 2002 et 2011 une série d’articles dans la Harvard Business Review à travers lesquels ils prônent d’abord une extension de la chaîne de valeur à la responsabilité sociale des entreprises et finissent par proposer que les externalités sociales et environnementales ne soient pas traitées comme telles mais intégrées à la chaîne de valeur de la firme, sous le concept de valeur partagée (shared value).

Celle-ci peut consister :

- à intégrer les externalités dans la conception de la productivité : les coûts énergétiques, environnementaux et humains ont un impact en retour sur la chaîne de valeur de la firme, soit direct (facture énergétique, coût d’élimination des déchets), soit indirect (réputation, attractivité, productivité dépendant du bien-être au travail) ;

- à concevoir les produits pour un marché à faible pouvoir d’achat (bottom of the pyramid) : l’accès des populations pauvres au marché leur permet de construire une chaîne de valeur conduisant vers la sortie de la pauvreté ; on retrouve là toute la logique du micro-crédit de Mohammed Yunus, la chaîne de valeur étant constituée par la capacité simultanée à investir et à consommer ;

- à envisager le développement de la firme dans son environnement territorial (community) : c’est ici la notion d’impact social qui est directement mobilisée, l’idée étant qu’un partage de la valeur bien compris avec le territoire peut peser sur la marge à court terme mais favorise le développement de l’activité à moyen et long terme.

Le passage de la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) à la valeur partagée est résumé dans le tableau suivant :

« Le concept de valeur partagée consiste à reconnaître qu’au-delà des besoins économiques conventionnels, les besoins de la société définissent les marchés. Il tient compte aussi du fait que les dommages ou les fragilités de la société impliquent des coûts pour les entreprises : gaspillage d’énergie et de matières premières, conséquences des accidents, dépenses de formation pour compenser les insuffisances de l’éducation. Répondre à ces besoins sociaux n’augmente pas nécessairement les coûts pour l’entreprise parce que cela peut être un facteur d’innovation technologique, organisationnelle ou managériale, conduisant à l’augmentation de leur productivité ou à la croissance de leur marché. Il ne s’agit pas de « partager » la valeur créée par l’entreprise par la redistribution mais d’accroître le volume global de valeur économique et sociale8. »

L’ambiguïté du concept serait complètement levée si l’on ne parlait pas de « valeur partagée » mais plutôt de « chaîne de valeur étendue ». Dans une chaîne de valeur, il y a toujours partage de la valeur ; par conséquent, plus la chaîne est étendue, plus la valeur à partager s’accroît, plus la part de valeur revenant à la firme s’accroît aussi. Le comportement prédateur (winner takes all) des géants du numérique met cette ambiguïté au grand jour.

Remonter la chaîne de valeur à partir du social

L’intérêt essentiel du concept de chaîne de valeur est sa dimension systémique. La théorie de la valeur-travail cherchait la substance commune des marchandises dans le travail nécessaire à leur production ; la théorie de la valeur-utilité, parfois qualifiée de subjective, relativisait celle-ci au moment et aux circonstances de leur achat (valeur marginale).

Dans la chaîne de valeur, la marchandise (bien ou service) n’a jamais de valeur en soi : son prix n’est acceptable pour le client et pour le vendeur qu’en fonction d’une chaîne de coûts relatifs, d’utilités relatives et d’une contrainte relative de liquidité. On peut dire qu’une chaîne de valeur est un ensemble de situations de valorisation.

Les développements de Porter et Kramer sur la valeur partagée ne vont pas cependant pas au bout de la dimension systémique de leur raisonnement. Ils peinent à sortir de la posture du professeur de management qui place la firme au centre du monde. Or si la firme a bien une finalité « subjective » dans la construction de sa chaîne de valeur, dégager une marge pour rémunérer ses actionnaires, sa stratégie doit se fonder sur sa position objective à l’égard de ses partenaires, concurrents et autres parties prenantes afin d’optimiser le partage de la valeur.

Le concept de valeur partagée n’est, quoi qu’en disent Porter et Kramer, pas dépourvu d’une dimension éthique : partager la valeur en vue du bien commun. On peut suspendre cette dimension éthique en adoptant un point de vue intégralement systémique : chaque acteur économique et social poursuit une finalité qui lui est propre, en maximisant la part de valeur qu’il estime devoir lui revenir, et une finalité qu’il a en commun avec les autres en contribuant non seulement à l’étendue mais aussi à l’équilibre et à la soutenabilité de la chaîne de valeur. Symétriquement, on peut affirmer qu’aucun acteur économique ne crée seul de la valeur, il contribue à une chaîne de valeur et capte une fraction de la valeur créée par cette chaîne.

Adopter ce point de vue permet de construire une approche stratégique du projet social. Le fait que ce projet ait une finalité d’intérêt général n’éclaire en rien sa stratégie, c’est-à-dire ses choix d’investissement et sa gestion des coûts. Lutter contre la pauvreté, la maltraitance ou le chômage de longue durée est la raison d’être éthique de l’action. Mais l’organisation de l’action, le choix de l’échelle, des moyens, des alliances, du calendrier, doit mobiliser l’analyse de la chaîne de valeur.

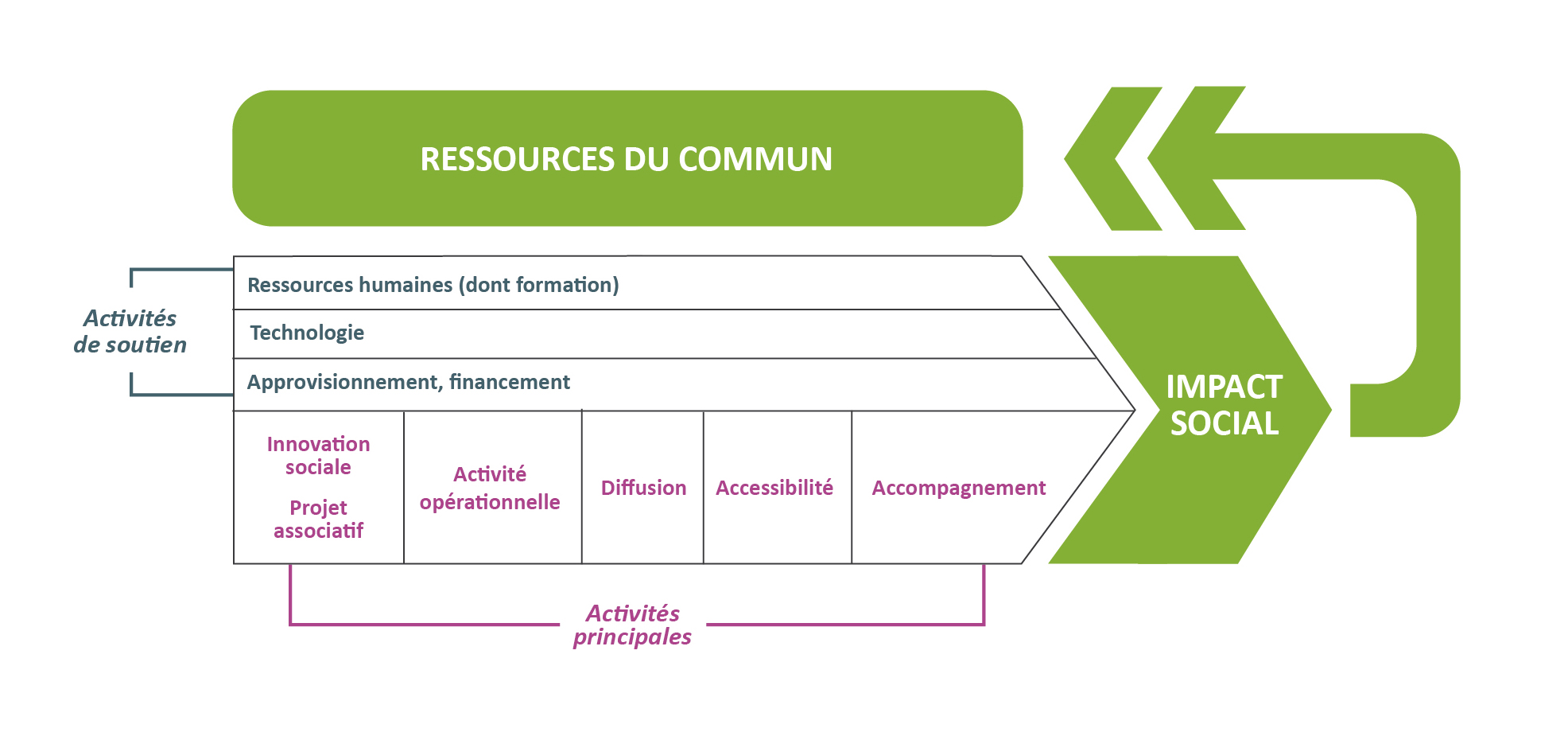

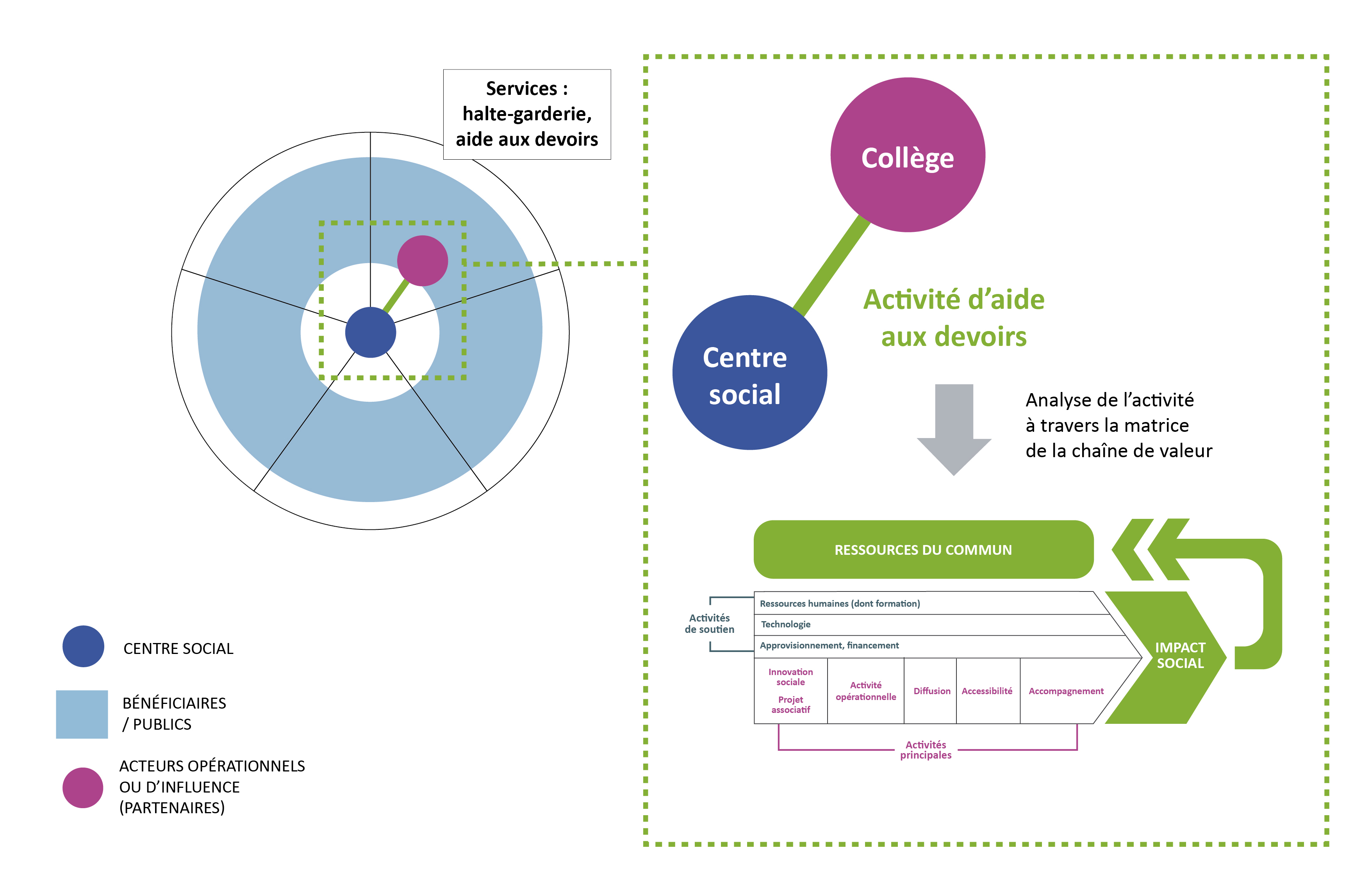

La différence majeure avec le concept de Porter est que cette chaîne de valeur ne génère pas une marge mais régénère les ressources du bien commun. On peut, sur cette base, imaginer un dérivé « social » du schéma de Porter :

Dans les activités de soutien, on reprend telles quelles les rubriques RH, technologie et approvisionnement. On ajoute à cette dernière la fonction financement car, à la différence de l’entreprise, celui-ci n’est pas un pur investissement. On remplace l’infrastructure de l’entreprise (notion d’inspiration très industrielle) par les ressources du commun parmi lesquelles on pourra compter les infrastructures publiques, le bénévolat, les ressources d’environnement, les codes source mais aussi les connaissances produites et l’expérience mise en commun.

On reformule en revanche intégralement les activités principales :

- Innovation sociale, projet associatif : l’origine d’une action ou d’une entreprise sociale est déjà le fruit d’une construction collective, quel qu’en soit le degré d’achèvement ou de complexité, et celle-ci doit être actualisée ou revisitée régulièrement. En ce sens, c’est bien une activité principale.

- Les activités opérationnelles sont l’équivalent de la production.

- La logistique externe et la commercialisation sont remplacées par la diffusion et l’accessibilité, c’est-à-dire respectivement les activités de plaidoyer et de communication et les activités consistant à lever les freins ou les obstacles à l’accès du public bénéficiaire au service proposé.

- Le service après-vente ou service associé au produit est reformulé en fonction d’accompagnement.

Chaque activité s’insère simultanément dans des chaînes de valeur internes (entre activités de la structure) et externes (avec les partenaires et parties prenantes).

Le schéma suggère enfin que la chaîne de valeur sociale est fondamentalement circulaire et que l’impact social peut par conséquent être défini comme un accroissement des ressources du commun, ce qui nous ramène à la « création de valeur sociale » du rapport de l’OCDE.

→ L’EXEMPLE D'UN CENTRE SOCIAL

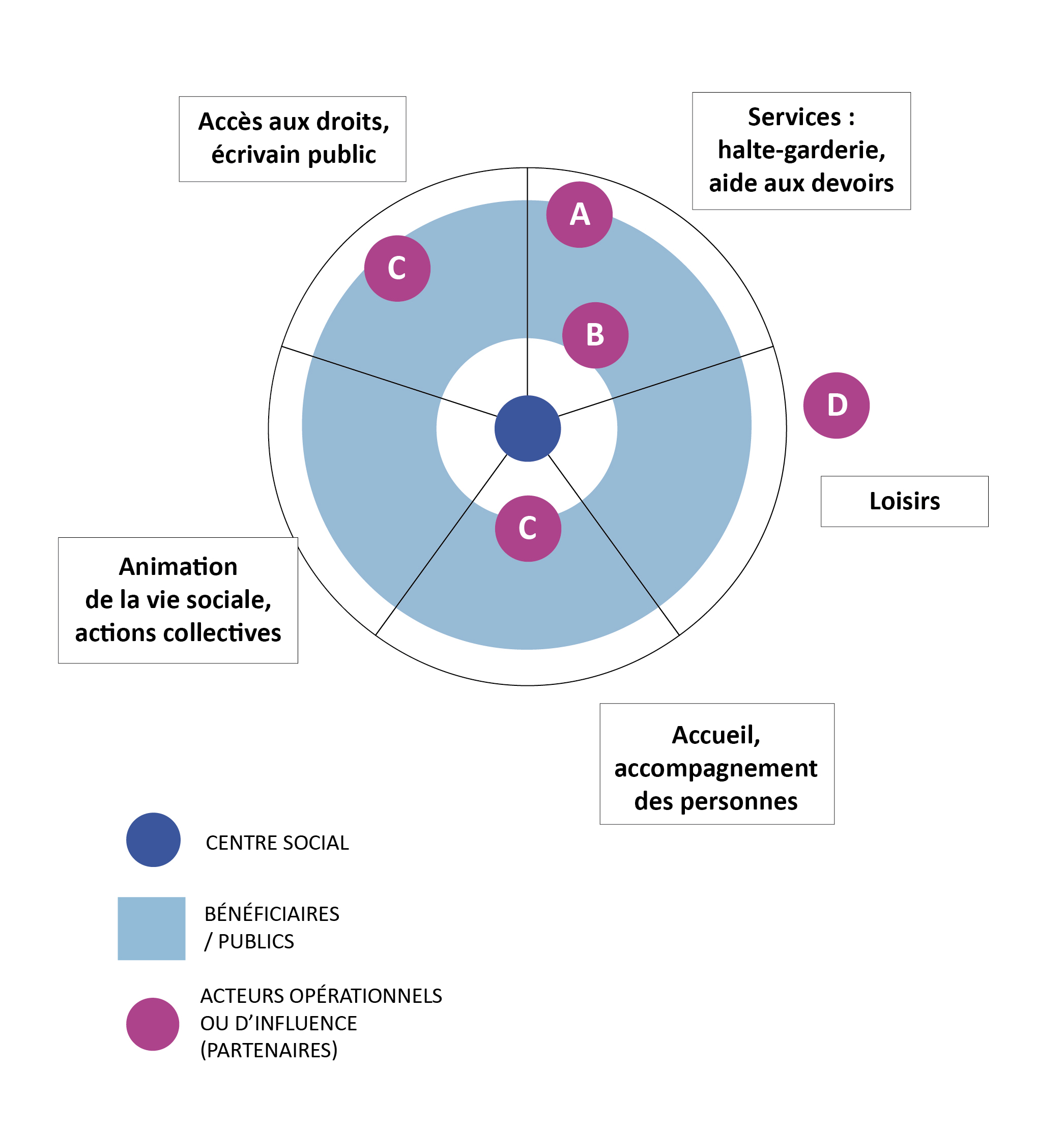

Prenons l'exemple d'un centre social, qui comprend cinq secteurs d'activité. Pour chacune de ces activités, le centre social a des partenaires ou des parties prenantes (placés sur le schéma plus ou moins près du centre en fonction de l’intensité des relations). L'ensemble de ces relations constitue la chaîne de valeur, et chaque relation implique des éléments de la chaîne de valeur globale.

L'ensemble de ces relations constitue la chaîne de valeur, et chaque relation implique des éléments de la CDV globale. Par exemple, le centre social propose de l'aide aux devoirs à un établissement scolaire : cela n'implique pas de relation financière, mais cette relation s'inscrit dans une CDV. En effet, l’aide aux devoirs accroît la performance des élèves, puis la réputation de l’établissement, donc sa fréquentation. Cela peut faire baisser les incivilités, et la CDV s’étend alors au Parquet, qui a moins d’activité absorbée par la petite délinquance, et à la commune.

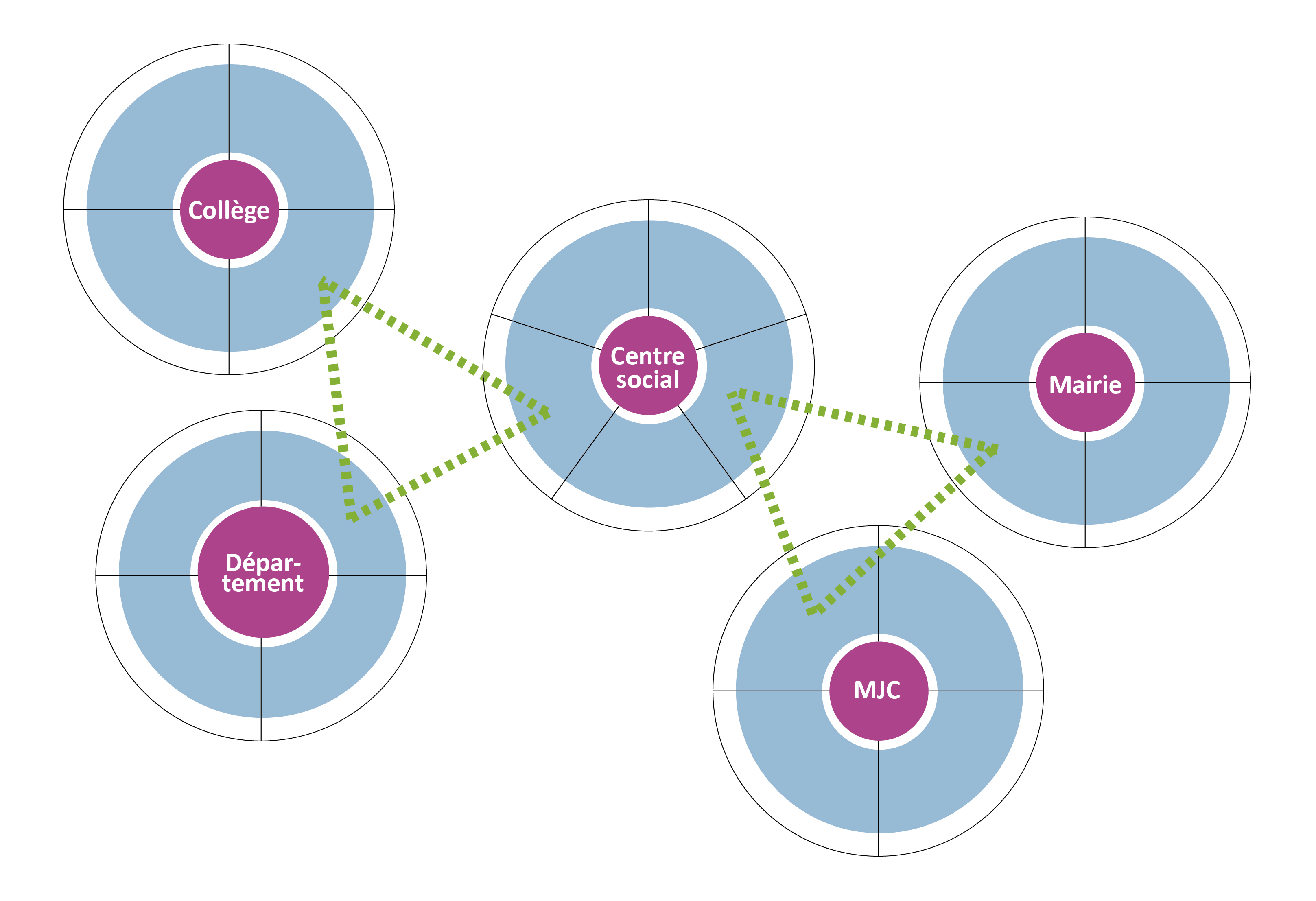

Si l’on répète cette analyse pour chacun des acteurs d’un territoire, on peut construire une représentation systémique des chaînes de valeur.

Propositions théoriques

On peut formuler une série de propositions qui pourront être soumises à vérification dans les études de cas :

- La valeur d’un bien ou d’un service résulte de la composition de trois facteurs : le coût lié aux conditions de production ; l’utilité liée aux conditions de l’usage ; la liquidité liée à sa contrepartie monétaire.

- Lorsqu’un bien devient absolument liquide, c’est-à-dire lorsque la contrainte de liquidité l’emporte sur les deux autres facteurs, sa valeur n’est commensurable qu’avec d’autres biens absolument liquides (marchés financiers).

- La valeur d’un bien ou d’un service résulte d’un processus de valorisation et s’exprime dans une situation de valorisation, c’est-à-dire une combinaison donnée des conditions de production, d’usage et d’échange. La quantification du coût de production et de la valeur d’usage peut reposer sur des unités de mesure ou des éléments d’appréciation qui ne sont pas nécessairement commensurables (temps passé, bien-être, compatibilité avec d’autres composantes de la valeur, pertinence, etc.)

- Une chaîne de valeur est une suite de combinaisons de coûts, d’usages et de contreparties entre des activités ; toute activité a un coût et est susceptible de créer de la valeur. Une valeur est liquidative si elle peut donner lieu à une contrepartie monétaire instantanée, spéculative si elle peut donner lieu à une contrepartie monétaire future.

- La valeur créée résulte de l’ensemble des liens existant entre chaînes de valeur au moment de l’échange, indépendamment de la nature des activités (commerciale, sociale, domestique, etc).

- La valeur créée est toujours partagée entre les activités de la chaîne de valeur.

- Une stratégie consiste à élaborer une combinaison de chaînes de valeur permettant la création de valeur et le partage de cette valeur selon une finalité donnée (concentration ou diffusion de la valeur).

- La chaîne de valeur d’un acteur économique comprend ses activités propres ainsi que celles de ses parties prenantes (investisseurs, financeurs, fournisseurs, partenaires, clients ou bénéficiaires). On parlera de chaîne de valeur étendue si on y inclut des parties prenantes indirectes ou de second rang (environnement territorial ou sectoriel, parties prenantes des parties prenantes, écosystème). Une chaîne de valeur étendue à l’écosystème est par construction une chaîne de valeur circulaire.

- On peut définir l’impact social d’une activité ou d’un ensemble d’activités donné comme la somme des différentiels générés par cette activité dans les chaînes de valeur de ses parties prenantes directes et indirectes. L’impact social est analogue à la marge bénéficiaire de la firme mais sa valeur n’est que partiellement liquidative (notamment à travers les coûts évités) et il se traduit par un accroissement des ressources du commun.

Le concept de chaîne de valeur ne permet certainement pas à lui seul de surmonter toutes les difficultés de la mesure d’impact. Du moins offre-t-il un cadre d’analyse permettant de décomposer ces difficultés et d’appliquer à chacune des activités contribuant à l’action qu’on évalue l’unité de mesure ou la méthode d’appréciation qui lui est la plus adaptée. Au-delà de cet aspect purement analytique, la chaîne de valeur permet aux différentes parties prenantes d’une action de mesurer ensemble ce qu’elles ont de commun et ce qu’elles produisent en commun.

L’impact d’une action de prévention, qu’elle soit sanitaire ou sociale, se mesure essentiellement en coûts évités pour les budgets publics, mais l’analyse de la chaîne de valeur de la prévention pourra faire apparaître d’autres impacts (acquisition de compétences, structuration d’une offre de formation, dynamique de lien social, réponse à des besoins sociaux) n’ayant pas de contrepartie directe pour le commanditaire de l’action mais susceptibles de contribuer aux stratégies des parties prenantes.

Dans l’analyse d’une chaîne de valeur, il n’y a plus d’externalités positives ou négatives mais un ajustement des coûts en fonction de leur contribution à la création de valeur. Le recyclage des déchets, la réutilisation des objets dans les ressourceries (pratiquée par Emmaüs depuis des lustres) illustrent bien ce changement d’approche.

Dès lors, la mesure d’impact n’est plus seulement une injonction à rendre compte de son action, mais une occasion de nouer des liens avec d’autres acteurs et de passer de la connaissance commune des impacts à la stratégie d’impact collectif.

À ce stade de la réflexion, on peut encore suggérer deux axes problématiques :

- Le premier est celui d’une analyse de la dépense publique par les chaînes de valeur. Les raisonnements tenus aujourd’hui se fondent exclusivement sur la valeur liquidative de la dette publique, comme si l’argent public était toujours dépensé en pure perte, sans créer aucune valeur si ce n’est, dans le modèle keynésien, celle d’alimenter le circuit économique. L’évaluation des politiques publiques reste prisonnière de schémas de causalité linéaire, ce qui explique peut-être son peu d’utilité.

- Le second est celui d’une approche prospective des chaînes de valeur : les tendances lourdes déjà observables (réchauffement climatique, déclin des énergies fossiles, raréfaction des matières premières, vieillissement démographique, mutation du travail, etc.) permettent-elles, à travers la modification de la valeur relative des biens communs, de scénariser la transformation des chaînes de valeur ? l’émergence de la technologie de la blockchain et des monnaies complémentaires modifie-t-elle l’équation coût/utilité/liquidité ?

Ces questions dépassent évidemment le cadre de notre étude mais montrent que celle-ci est susceptible d’ouvrir des fenêtres vers de nouvelles approches de l’utilité sociale.

Propositions pratiques

Il nous reste à imaginer et à expérimenter l’usage qui peut être fait de l’outil chaîne de valeur dans le pilotage et l’évaluation d’un projet d’innovation sociale.

- Dans le modèle de Porter, l’analyse de la chaîne de valeur part des activités de la firme et s’étend de proche en proche à celles de ses parties prenantes. A contrario, une chaîne de valeur sociale n’a de sens que si elle permet d’emblée d’analyser l’ensemble des relations entre les parties prenantes. Cette approche est cohérente avec l’idée que la finalité de l’analyse n’est pas la marge mais le renouvellement des ressources du commun.

- La démarche consiste, pour chacune des parties prenantes, à décomposer l’ensemble de ses activités et à affecter à chaque activité d’une part un coût direct ou indirect (valeur monétaire, temps passé, ressource consommée…) et d’autre part une valeur produite au bénéfice d’une autre activité ou d’une autre partie prenante (coût évité, temps gagné, ressource augmentée ou préservée…). C’est le bénéficiaire qui apprécie la valeur créée, mais sa mesure doit faire l’objet d’un accord avec le prestataire ou fournisseur, de sorte que ce dernier puisse comparer coût et valeur créée.

- Il existe cependant des situations où la confrontation coût/valeur n’est pas pertinente à l’échelle de la prestation elle-même mais ne s’apprécie qu’à l’échelle de l’écosystème (empreinte écologique, préservation de ressources, qualité du lien social, sentiment de sécurité…). Il y a aussi des situations où une valeur doit être mesurée différemment à deux échelles : l’état de santé d’un individu s’exprime en termes de bien-être et de capacités, l’état de santé d’une population en courbes démographiques et en dépenses de santé.

- Tous les segments d’une chaîne de valeur ne s’apprécient pas avec les mêmes unités de mesure et tous ne sont pas réductibles à leur valeur liquidative. Lucien Karpik a montré9 que lorsque le prix ne permet pas une comparaison pertinente entre plusieurs biens, notamment quand on cherche à en évaluer la qualité, on peut avoir recours à toute une série de dispositifs de jugement : palmarès, cotations, expression de préférences, recours à des jurys, etc. Les études de marketing ou la notation sollicitée du client par Uber ou TripAdvisor relèvent de la même logique. On peut recourir à des outils comparables pour évaluer un segment dans une chaîne de valeur sociale, notamment lorsqu’il s’agit de solliciter l’évaluation du service rendu par les bénéficiaires.

- Enfin, la mesure de la valeur créée fait intervenir différentes échelles temporelles et rejoint en cela la notion d’investissement social. L’évolution d’un indicateur instantané (taux de chômage d’une catégorie de population par exemple) n’a pas la même valeur si elle est obtenue par des mesures palliatives (création massive d’emplois aidés) ou si elle s’accompagne de mesures (augmentation du niveau de qualification) dont l’impact n’est mesurable qu’a posteriori. Paradoxalement, on peut dire dans ce cas qu’il existe une sorte de « valeur sociale spéculative »…

- Contrairement à la mesure d’impact, confiée dans le schéma des contrats à impact social à un expert indépendant, l’analyse et le maintien ou le développement d’une chaîne de valeur élargie est nécessairement le fruit d’une délibération des acteurs de la chaîne de valeur. Elle est en ce sens une démarche caractéristique de la démocratie contributive (cf. Tribune Fonda n°232).

L’ensemble de ces propositions théoriques et pratiques doivent maintenant être confrontées à un ou plusieurs des terrains contribuant à notre étude. Les expériences du PTCE de Florange et de Bellevue en transition (Nantes) paraissent les plus pertinentes pour mener cette démarche.

Pour aller plus loin

→ Synthèse du rapport « Vers une nouvelle approche de l'impact social », second rapport intermédiaire de l'étude « ESS et création de valeur »

→ Le rapport « Vers une nouvelle approche de l'impact social » en intégralité

→ Les actes de la journée d'étude « ESS et création de valeur » organisée le 12 décembre 2017 dans le cadre de la phase 2 de l'étude

→ Les monographies des trois projets étudiés dans le cadre de la phase 2 de l'étude « ESS et création de valeur »

→ Article La chaîne de valeur élargie, par Alexei Tabet, synthèse de la journée d'étude du 12 décembre 2017, paru dans la Tribune Fonda n°237.

→ Le rapport d'étude intermédiaire n°1 « La mesure d’impact social : caractéristiques, avantages et limites des démarches existantes »

L'étude « ESS et création de valeur », pilotée par la Fonda, l'Avise et le Labo de l'ESS, bénéficie du soutien de :

- 1Synthèse sur la mesure de l’impact social des entreprises sociales. OCDE-EU, 2015. www.avise.org/ressources

- 2André Orléan, L’empire de la valeur – Refonder l’économie, Paris, Seuil, 2011.

- 3Michaël Porter, L’avantage concurrentiel (1985), tr.fr. Paris, Dunod, 1999.

- 4Porter, op.cit., avant-propos.

- 5Porter, op.cit., p.168.

- 6http://www.metiseurope.eu/le-facility-management-ou-le-travail-au-service-du-travail_fr_70_art_30510.html / http://sypemi.com/wp-content/uploads/2016/05/SYPEMI_LIVRE-BLANC_HD.pdf / http://crdia.org/index.php/recherche/mesure-valeur-servicielle/

- 7Xavier Baron parle de la pertinence d’une prestation de service : il ne s’agit ni de la quantité (nombre d’unités d’œuvre) ni de la qualité (conformité à des normes) mais de l’insertion dans les usages du client. Avant d’être une chaîne de valeur, la prestation de service peut être analysée comme une « chaîne d’usages ».

- 8Michael Porter et Mark Kramer, The Big Idea : Creating Shared Value, Harvard Business Review, 2011. Traduction de l’auteur.

- 9Lucien Karpik, L’économie des singularités, Paris, Gallimard, 2007.