Lorsque la Fonda a commencé à s’interroger sur la création de valeur, il s’agissait de répondre à un malaise que nous avions ressenti au sein d’un groupe de travail sur le modèle socio-économique des associations. Quel que fut le poids relatif des subventions, des dons et du paiement des prestations, nos interlocuteurs considéraient la question du financement comme une contrainte et non comme un levier inhérent à l’action elle-même.

Comment convaincre les acteurs associatifs que, dans la négociation avec les financeurs, ils ne sont pas demandeurs mais offreurs de solutions, de réponses à des besoins, de capacités d’action qui leur sont propres ?

C’est pour tenter de répondre à cette question que nous nous sommes tournés vers la méthode d’analyse des chaînes de valeur. Ce choix pouvait paraître saugrenu puisque cette méthode avait été élaborée en vue de déterminer l’avantage concurrentiel d’une firme.

Une lecture attentive de l’ouvrage fondateur de Michaël Porter1 montrait cependant que le cadre d’analyse avait deux caractéristiques qui le rendaient parfaitement applicable à un acteur social (association, établissement, service public) :

- la valeur créée par l’entreprise ne repose pas sur un point fort mais sur la combinaison et l’équilibre de la totalité de ses activités, y compris les fonctions support ;

- la valeur n’existe que dans une chaîne de valeur reliant non seulement la totalité des activités de l’entreprise mais aussi l’ensemble de ses interactions avec ses « parties prenantes », fournisseurs, sous-traitants, prestataires, clients et même ses concurrents.

Cette approche systémique a un double avantage pour l’acteur social. Elle permet de montrer que les fonctions support ne sont pas seulement des « frais de fonctionnement » ou des « coûts de structure » mais doivent être intégrées à la dynamique et donc au financement des projets. Elle rend compte du fait qu’un acteur social n’agit jamais seul mais toujours dans un système de parties prenantes, qu’il s’agisse des partenaires institutionnels, économiques, associatifs ou des bénéficiaires.

LA VALEUR CONTRE L'IMPACT

La question s’est alors très vite posée de la compatibilité de cette approche avec la notion de mesure de l’impact social.

Rappelons d’abord que, comme celui de chaîne de valeur, le concept d’impact social vient du monde de l’entreprise et de son analyse économique2. Il a été forgé à Yale en 1969 dans le cadre d’un séminaire sur la responsabilité éthique des entreprises3. L’impact (que nos amis québécois préfèrent traduire par « effet») est d’abord un concept environnemental, ensuite élargi au champ social. Il s’agit donc bien de désigner les externalités, c’est-à-dire les effets externes ou secondaires de l’activité économique.

Demander à une entreprise de rendre compte de son impact écologique et social, c’est chercher à calculer les coûts ou les bénéfices indirects de cette activité, c’est donc observer l’environnement et la société du point de vue de l’acteur économique, avec son langage et ses instruments de mesure. On peut s’interroger sur la légitimité et la pertinence d’appliquer le même langage et la même métrique aux acteurs sociaux eux-mêmes, mais puisque nous pensions que cette « importation » était jouable avec la chaîne de valeur, l’objection a provisoirement été écartée.

Il est en revanche une seconde objection plus cohérente avec la place qu’occupent les acteurs sociaux. Parler d’impact ou d’effet sur la société et vouloir le mesurer, c’est considérer la société comme un environnement ou un milieu récepteur et c’est supposer que l’on peut mesurer les effets de l’action «toutes choses égales par ailleurs ». C’est au demeurant en développant cette méthode dans la lutte contre la pauvreté qu’Esther Duflo et Abhijit Banerjee ont été distingués par la Banque de Suède en 2019.

Or, cette approche est diamétralement opposée à la façon de voir qui fait aujourd’hui largement consensus parmi les acteurs sociaux et qui repose sur le concept d’empowerment ou de pouvoir d’agir : la société n’est pas le réceptacle passif de l’action, elle est au contraire elle-même l’ensemble des acteurs et de leurs interactions.

Croire que l’on pourrait mesurer le résultat de l’action en comparant l’état de la société avant et après, c’est faire comme si le reste de la société restait inactif ou immobile.

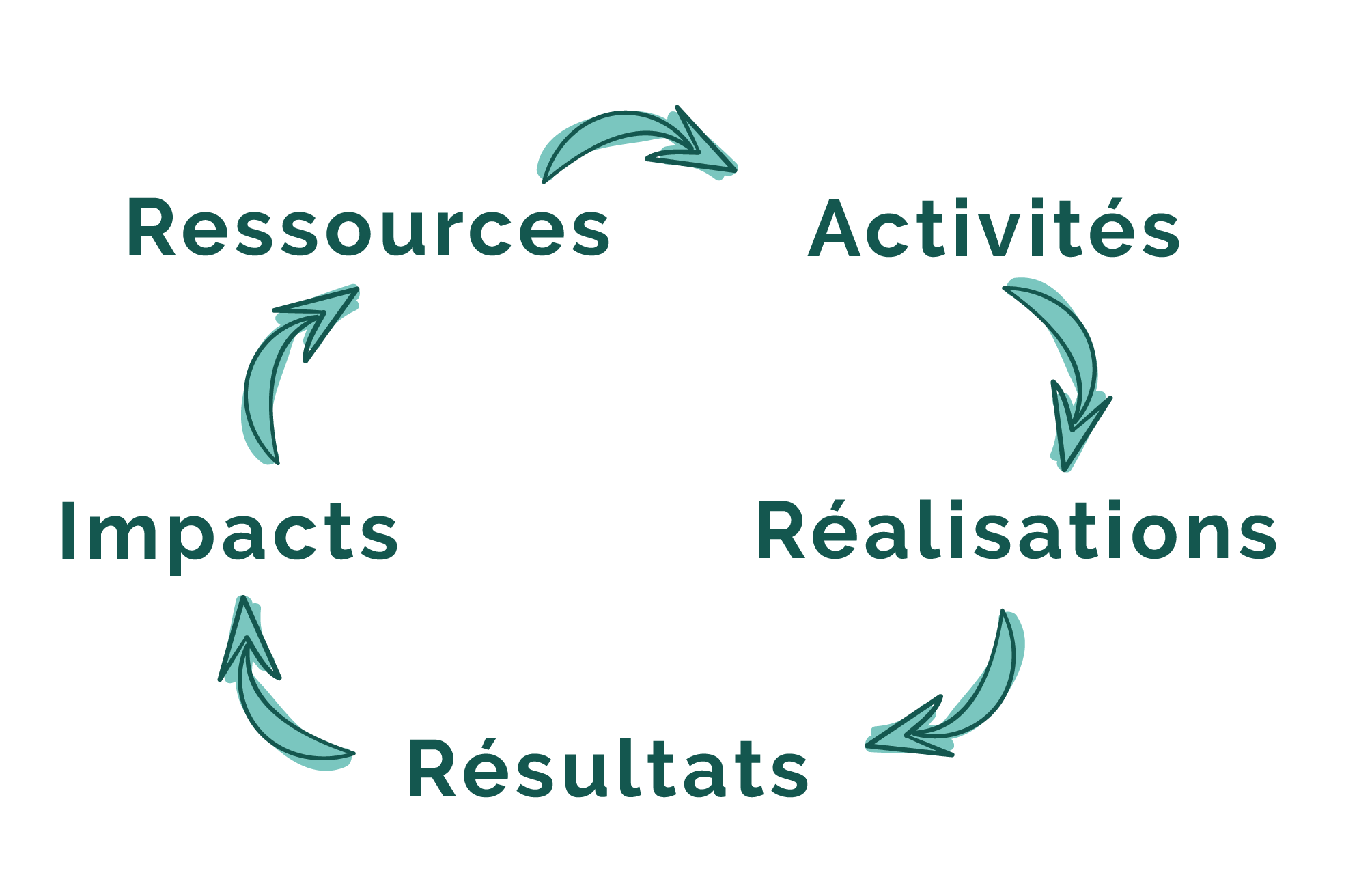

À ce stade de la réflexion, la notion de chaîne de valeur s’oppose clairement à celle d’impact social. Elle intègre à la fois l’idée d’interactions multiples et celle de processus continu. En filant la métaphore de la société comme écosystème, on peut alors considérer que la chaîne de la valeur sociale puise sa « matière première » dans les ressources de la société et que son efficacité peut être mesurée par le renouvellement ou l’accroissement de ces ressources. Par opposition à la chaîne de valeur de Porter, linéaire et débouchant sur la marge bénéficiaire de la firme, on parlera de cycle de la valeur sociale, dont l’effet mesurable est la force du lien social et le pouvoir d’agir des personnes.

LA LEÇON DES CENTRES SOCIAUX

Munis de cette belle construction théorique, il nous restait à en démontrer l’utilité pratique. C’est ce que nous avons entrepris avec plusieurs centres sociaux de la Drôme et de Seine-Maritime. Sans entrer dans le détail de cette expérimentation, on peut en retenir le résultat majeur.

Rappelons d’abord qu’il ne s’agit pas d’un travail d’expert ou de consultant, mais d’une démarche d’éducation populaire visant à faire détecter et mesurer par l’ensemble des acteurs du centre social la valeur qu’ils créent pour leur territoire.

La première phase, celle de la décomposition des activités et des interrelations avec les parties prenantes, ne pose pas de problème majeur. Elle va permettre à chaque acteur de se situer sur la carte d’un écosystème et de mettre en lumière la contribution des fonctions-support à la réalisation des projets. La difficulté survient lorsqu’il s’agit de mesurer le résultat de l’action. La cartographie a fait apparaître une telle quantité de maillons dans les chaînes de valeur que la recherche d’indicateurs quantitatifs pour chacun d’entre eux apparaît immédiatement comme une tâche impossible. Il va donc falloir choisir parmi les activités celles dont les effets sont mesurables et significatifs pour le projet que s’est donné le centre social.

Cette étape de la démarche est celle des questions évaluatives. Pour définir ce que l’on veut évaluer, il faut croiser trois axes de questionnement :

- l’analyse des activités (ce que nous faisons déjà) ;

- la formulation des finalités (l’état du monde auquel nous aspirons, qu’on appelle aussi « théorie du changement ») ;

- l’énoncé des objectifs (les résultats concrets que nous visons).

Ce n’est qu’après avoir vérifié que les objectifs sont cohérents avec les finalités et compatibles avec la réalité des activités que l’on pourra rechercher des indicateurs pertinents, qu’il s’agisse de données quantitatives, de classements de préférences, de taux de satisfaction ou de tout autre indice que l’on s’accorde à juger significatif.

Reformulons la démarche autrement : avant de mesurer l’efficacité de ce que nous faisons, il nous faut attribuer des valeurs aux buts que nous poursuivons, c’est-à-dire délibérer sur le sens de notre action. Il n’existe pas d’étalon de mesure universel pour l’intensité du lien social ou la qualité du vivre ensemble.

On peut chiffrer les inégalités à partir des écarts de revenu, mais il n’y a pas d’échelle de l’égale dignité des personnes.

Sans être définies objectivement, ces valeurs sont cependant perçues à travers des situations, des événements, des attitudes, lesquels peuvent être repérés au cours des activités du centre social. Le choix des indicateurs est donc le fruit d’une réflexion sur l’expérience commune et sur sa confrontation avec les finalités de l’action.

Évaluer l’effet utile d’une action à partir de batteries d’indicateurs élaborés ex ante, considérés comme significatifs par eux- mêmes, n’est au fond que l’avatar de ce qu’Alain Supiot a appelé la gouvernance par les nombres4, un idéal normatif qui vise ordonner la société en fonction d’objectifs chiffrés plutôt que par l’obéissance à des lois justes.

On connaît désormais l’effet destructeur de cette vision du monde sur les biens collectifs écologiques et sociaux, sur la santé et sur la cohésion des sociétés. La vision alternative à laquelle nous travaillons n’implique pas de renoncer à toute mesure de l’action et de ses effets mais seulement de subordonner celle-ci au but poursuivi.

- 1Michaël Porter, L’Avantage concurrentiel, Dunod, 2003.

- 2www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/

- 3Robyn Klingler-Vidra, Social impact: what does it mean, and how should we measure it?, The Economist, 13 janvier 2020.

- 4Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, cours au Collège de France 2012-2017, Fayard.