Aurore Lalucq répond aux questions de Bastien Engelbach de la Fonda.

En quoi la crise liée au COVID-19 que nous traversons remet-elle en cause notre modèle de développe- ment et les valeurs qui le fondent ?

La crise liée au COVID-19 a révélé les dérives et les dangers d’un modèle économique et sociétal trop orienté par la seule hausse du produit intérieur brut (PIB), de la production et de la consommation et de ce fait trop peu concerné par les questions écologiques mais aussi sociales.

Le COVID-19, comme nombre d’agents pathogènes ayant surgi ces dernières années, découle en effet d’une interpénétration croissante entre le monde animal et humain : via notre développement matériel, nous ne laissons plus assez de place aux écosystèmes et à la biodiversité.

Cette crise est le fruit d’un modèle économique reposant sur l’exploitation et la prédation des ressources naturelles, sans égard pour les limites de la biosphère. La conséquence d’une déforestation massive qui, privant quantité d’espèces de leurs habitats, entraîne une multiplication des contacts entre humains et animaux et accroît les risques d’apparition de « zoonoses », ces maladies infectieuses qui se transmettent de l’animal à l’humain.

Sans remise en cause profonde de ce système de production, nous risquons donc de connaître une multiplication de ce type de crise sanitaire, avec les conséquences économiques et sociales désastreuses que l’on sait.

Il est donc plus que jamais primordial d’agir pour réorienter notre modèle économique et productif, afin de sortir de l’obsession de la croissance à tout prix, de la hausse sans fin de la consommation et de la production.

Il ne s’agit pas pour autant de critiquer de manière dogmatique le principe même de croissance économique. Nous dénonçons plutôt une forme de démesure qui nous a conduits à penser que nous pourrions continuer de croître et de nous développer de façon infinie dans un monde fini.

S’il est indispensable de remettre l’économie en route, le COVID-19 doit nous permettre de rompre avec le modèle à l’origine de cette crise. La recherche de la croissance pour la croissance ne peut plus – ne doit plus – être la seule boussole qui guide notre action collective.

Le PIB est-il un indicateur pertinent pour déterminer et mesurer ce qui est porteur de valeurs dans nos sociétés ?

Pour renouer avec la prospérité sans reproduire les erreurs du passé, nous devons opter pour des indicateurs reposant sur des critères sociaux, environnementaux et de santé. Comment imaginer que nous puissions continuer à utiliser, comme seul guide de nos politiques publiques, un indicateur qui ne nous dit rien de l’état écologique ou social de nos sociétés ?

Il ne s’agit pas de faire le procès du PIB. Il n’est d’ailleurs ni bon ni mauvais. Il a été élaboré à un moment précis de notre histoire afin de servir un but précis : quantifier le développement matériel Il a ainsi été inventé aux États-Unis, au lendemain du krach de 1929, par la commission Kuznets, afin de s’assurer de l’efficacité du plan d’investissement et de relance mis en œuvre par le Président Roosevelt. En France, il commence à être utilisé en 1944 afin de mesurer les efforts de reconstruction.

Rapidement, le PIB s’est imposé comme l'indicateur de référence en matière de développement.

Une popularité que l’on peut d’ailleurs associer à l'essor exceptionnel de la richesse matérielle qu’il était chargé de mesurer. Mais si cet indicateur a rempli correctement le rôle qui lui avait été confié, il est néanmoins impuissant quand il s’agit d’évaluer l’état écologique et social de la société, ou notre bien-être individuel et collectif.

La question du choix des indicateurs n’est pas seulement un sujet technique, car ils ont aussi, et peut-être surtout, un effet performatif : ils influent sur notre perception de la réalité et des priorités, et donnent le « la » des politiques publiques. Par exemple, à partir du moment où ce sont les indicateurs de la dette et du déficit qui guident les politiques publiques, tout devient un « coût ». Et si c’est le PIB qui tient lieu de boussole, tout sera pensé comme un moyen de « relancer la croissance ».

Peu importe alors l’incidence sur l’environnement ou les inégalités. Nous pouvons alors avoir l’impression d’être riche car la croissance du PIB augmente, alors que nous sommes en train de nous appauvrir, car notre patrimoine se détériore jusqu’à atteindre des points de non-retour.

Les indicateurs ont aussi, et peut-être surtout, un effet performatif.

Pouvons-nous penser un modèle de mesure de nos richesses et de ce qui fait valeur qui tienne compte de l’intérêt général ?

L'intérêt général constitue un ensemble d’actions et de politiques pensées et réalisées non pas pour satisfaire une classe ou un groupe en particulier, mais pour servir l’ensemble de la société.

Il s’agit d’améliorer le vivre-ensemble, l’état global de notre société, ce qui n’est évidemment pas incompatible, bien au contraire, avec la nécessité de flécher certaines politiques sur des groupes fragilisés ou discriminés, ni avec les libertés individuelles.

On entend beaucoup parler de « bonheur » ces dernières années comme boussole possible. L’économiste britannique Richard Layard écrit ainsi que « le bonheur devrait constituer l’objectif de toute politique, et l’évolution du bonheur national devrait être mesurée et analysée avec autant d’attention que la croissance du produit national brut ».

L’idée est certes séduisante, mais il semble difficile de réduire le bonheur à une suite de chiffres et de statistiques. Comme le rappelait Philippe Frémeaux, le bonheur est une chose bien trop sérieuse pour être laissée aux seuls économistes !

Il ne faut pas confondre ce qui relève de l’individu et du rôle des décideurs publics, qui est certes de jeter les bases d’une société qui permet aux individus d’être heureux, mais en aucun cas de mettre le nez dans leur vie privée et leur définition propre du bonheur.

La prise en compte des urgences actuelles est centrale dans l’élaboration d’un nouveau modèle de société : lutte contre les inégalités, la pauvreté, le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Autrement dit : jeter les bases d’une prospérité partagée qui respecte les limites de la biosphère.

Aussi faut-il peut-être commencer par se concentrer sur une série d’indicateurs liés au bien-être et au caractère soutenable de notre modèle économique.

Disposons-nous d’outils pour faire évoluer nos représentations et mesures de la richesse ?

De nombreuses propositions ont été faites pour dépasser le simple indicateur du PIB de la part de chercheurs, d’ONG, mais aussi dans un cadre politique plus traditionnel.

On se souvient ainsi des conclusions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi ou, plus récemment, des propositions de la députée Eva Sas, qui ont cependant été rapidement abandonnées par des gouvernants peu soucieux d’un véritable changement des méthodes et des finalités de nos politiques publiques.

En réalité, ce ne sont ni les indicateurs ni les propositions qui manquent.

Il en existe de très nombreuses versions, suivant des méthodes et des objectifs assez divers, certains s’attachant plus à une dimension sociale, d'autres à la question écologique, d'autres encore à l’enjeu des inégalités.

Le problème aujourd’hui n’est plus tant de construire ces indicateurs alternatifs que de choisir parmi la multitude de ceux qui ont été élaborés. À nous de choisir ceux qui reflètent le mieux nos aspirations collectives en matière économique, sociale et écologique.

Ce n’est donc pas tant la question du « comment » qu’il convient de se poser, que celle, plus problématique mais cruciale, du « pourquoi », du « pour quoi » :

- Pour quoi nous battons-nous ?

- Quels sont les éléments qui nous apparaissent centraux pour faire société ?

- Dans quelle vision du monde s’insèrent-ils ?

- Comment peuvent-ils nous aider à transformer nos politiques publiques et surtout, dans quel sens ?

Comment construire une représentation démocratique de ce qui compte véritablement pour chacune et chacun d’entre nous, notamment la santé et la préservation de biens communs, sociaux et écologiques ?

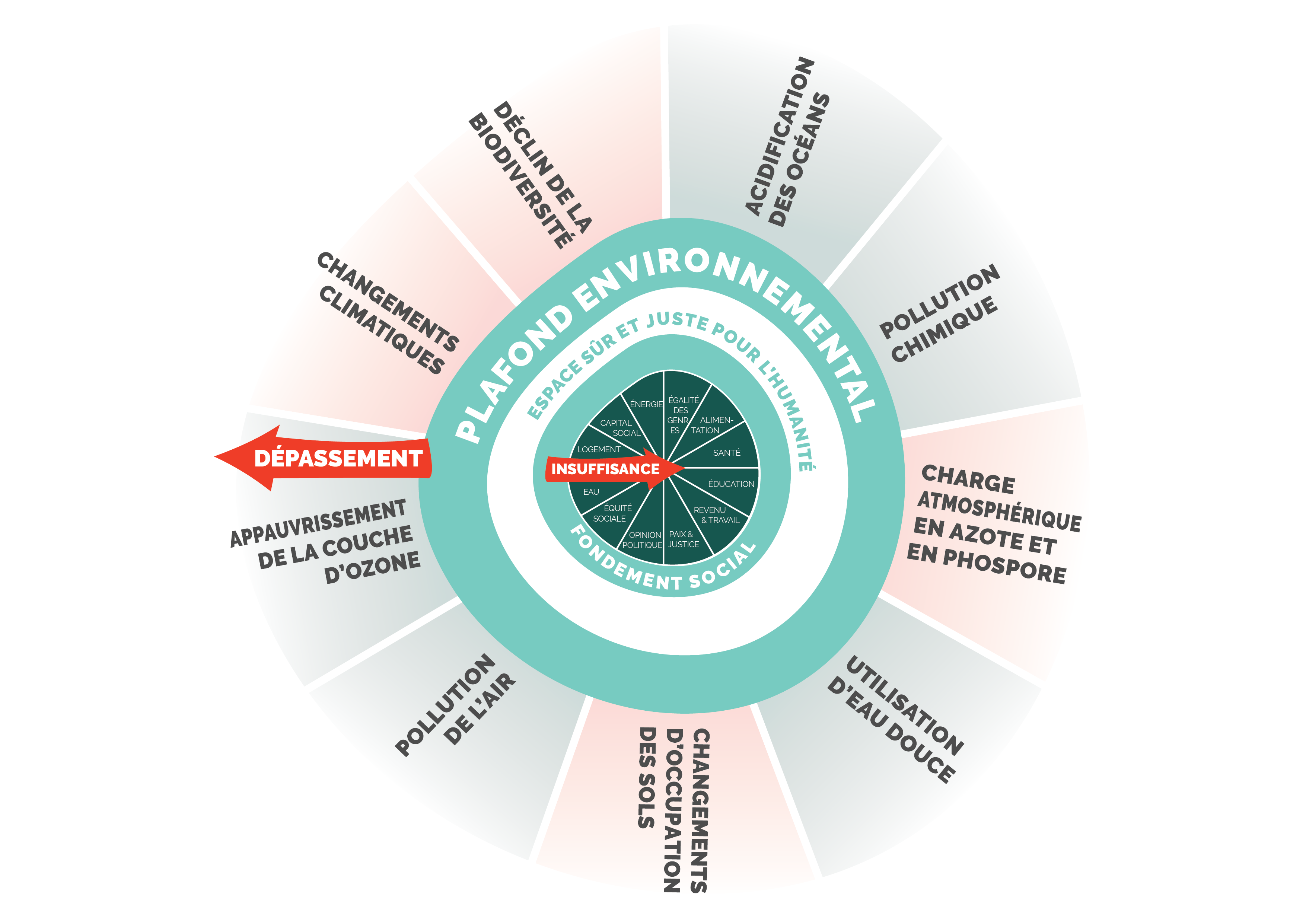

L’évaluation des progrès d’une société devrait reposer sur des critères relatifs à la satisfaction d’un certain nombre de besoins humains tels que l’alimentation, le logement, l’espérance de vie ou encore l’éducation. C’est ce que certains appellent le « plancher social » – ou les besoins fondamentaux qu’il est nécessaire de satisfaire pour permettre à une population de vivre dignement.

À ce plancher social s’ajoute un « plafond environnemental », à savoir une série de neuf frontières à ne pas dépasser sous peine d’enclencher des bouleversements écologiques irréversibles. Parmi ces lignes rouges, on trouve notamment le dérèglement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité ou encore la raréfaction de l’eau douce. Autant de limites que nous aurons tôt fait de franchir si nous ne transformons pas drastiquement notre mode de développement économique.

C’est donc entre ce plancher social et ce plafond environnemental qu’il nous faut imaginer un modèle qui allie respect de la biosphère et amélioration des conditions de vie. C’est dans ce cadre qu’il nous faut élaborer une série de mesures permettant de changer les finalités de l’économie, afin qu’elle soit tournée non plus vers l’accumulation et la prédation, mais vers la satisfaction de nos besoins fondamentaux.

C’est entre ce plancher social et ce plafond environnemental qu’il nous faut imaginer un modèle qui allie respect de la biosphère et amélioration des conditions de vie.

Il s’agit en somme d’évoluer au sein de ce que la chercheuse Kate Raworth a appelé « l’économie du donut », soit l’espace entre les deux cercles dessinés par ce beignet rond troué en son milieu, où le bien-être des humains est respecté sans que l’intégrité de la planète soit remise en cause.

Surtout, pour qu’un indicateur ou une série d’indicateurs soient vraiment utiles et utilisés par les citoyens, il faut qu’ils reflètent les aspirations de la société.

Au-delà de la qualité de tel ou tel outil, il est surtout nécessaire que son élaboration fasse l'objet d’un processus de délibération et d’appropriation démocratique. Cela pourrait notamment passer par une convention rassemblant des citoyens tirés au sort, des experts et des élus. Une manière de redonner la parole aux citoyens et de les remettre au cœur du processus d’élaboration et de décision pour décider de ce qui compte vraiment.