Selon le rapport sur l’« effort financier de l’État en faveur des associations » annexé au projet de loi de finances, les associations françaises ont reçu en 2022 un soutien financier de 11 milliards d’euros de l’État français, très majoritairement sous la forme de subventions.

Le montant global de ces dernières est en augmentation passant de près de 7,3 en 2020 à 8,5 milliards d’euros en 2022 bien que celui du versement moyen, aux alentours de 110 000 €, soit resté stable sur la même période1.

L’accompagnement du secteur associatif par l’État ne peut cependant se résumer à cette dimension financière et il est important de mieux caractériser les autres formes qu’il peut prendre au travers du soutien des ministères, organismes ou agences publiques.

La récente enquête menée par l’INJEP2 montre ainsi qu’il n’existe pas une politique associative unifiée au niveau national qui serait celle d’un État homogène, mais une multitude de soutiens aussi bien sectoriels (santé, solidarité internationale, culture, transition écologique…) qu’interministériels (jeunesse, sport, vie associative, prévention routière). Cette hétérogénéité du soutien se vérifie également au sein d’un même ministère.

Quarante-deux entretiens semidirectifs ont été réalisés, entre 2019 et 2022, auprès de quinze bureaux ou services de ministères et organismes sous tutelle de l’État, de dix-neuf fédérations, têtes de réseaux et de huit acteurs spécialisés de l’accompagnement qui ont contribué à cette recherche3.

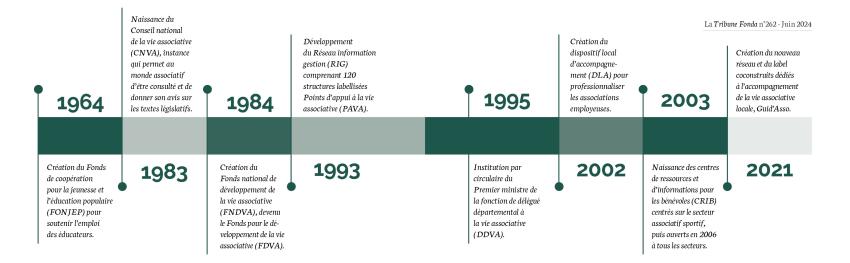

Le soutien à la vie associative dans les politiques d’État s’inscrit sur le long terme, les premières traces remontent ainsi aux années 1960-70. Quatre grandes tendances dans l’organisation du soutien au niveau national dans les ministères et organismes d’État sont observées.

L’ABSENCE DE BUREAUX DÉDIÉS

Le soutien à la vie associative peut tout d’abord se concrétiser dans plusieurs ministères par la création de bureaux spécifiquement dédiés, ou plus modestement s’appuyer quelquefois sur une partie de fiche de poste au sein d’un bureau ou d’une mission.

Dans d’autres cas, les plus fréquents, il s’agit de services ou de bureaux que nous qualifions de « métier » c’est-à-dire dans lequel la vie associative est le moyen par lequel est poursuivie une finalité de politique publique particulière, par exemple la direction générale des étrangers au ministère de l’Intérieur.

Il n’existe pas une politique associative unifiée au niveau national, mais une multitude de soutiens aussi bien sectoriels qu’interministériels.

Dans la plupart des cas, les interlocuteurs des associations ne sont pas formés aux spécificités des associations : les agents des bureaux ou directions étudiés ont le plus souvent des profils généralistes, ce sont des attachés, contractuels en sortie d’école de commerce ou de management public et ils ne sont pas engagés par ailleurs dans des associations.

UNE RELATION INDIVIDUALISÉE

Les ministères entretiennent par ailleurs des relations bilatérales avec des interlocuteurs associatifs de niveau fédéral/national, généralement des confédérations et fédérations et des grandes associations.

Le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET)4 fait ici figure d’exception, son public est plus largement composé de petites et moyennes associations. Le suivi des associations par les bureaux, missions ou divisions publiques est réalisé en adéquation avec leurs besoins et demandes particulières, par l’apport, par exemple, de conseils dans le cadre de procédure dont ils ont la charge comme des appels à projets, des labels ou des agréments.

Ce fonctionnement bilatéral et la concentration du dialogue vers un (ou quelques) interlocuteurs associatifs — souvent souhaités par les directions des ministères — peut induire un effet de monopole c’est-à-dire une forme d’exclusivité dans la relation du tissu associatif aux administrations/opérateurs de l’État. C’est le cas par exemple de Coordination Sud pour la solidarité internationale.

Ce phénomène peut avoir pour conséquence de lisser les éventuelles voix dissidentes au sein du champ. Ainsi, même lorsqu’il existe des désaccords au sein de la coordination, ces derniers sont invisibilisés pour le ministère des Affaires étrangères (MAE) et l’Agence française de développement (AFD). À l’inverse, cet effet de monopole permet aussi de renforcer la fonction de plaidoyer des têtes de réseau, Coordination Sud en étant à nouveau un bon exemple.

UN ÉTAT STRATÈGE

Les fédérations et les grandes associations jouent de plus un grand rôle dans la politique même de soutien et d’accompagnement des différents ministères et organismes d’État. Qu’il s’agisse par exemple de la Solidarité internationale ou de la branche famille de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), les fédérations sont financées et encouragées à améliorer sur le terrain le développement de la vie associative et à oeuvrer à sa structuration.

Cette dimension est d’ailleurs soulignée dans les appels à projets ou dans les doctrines de financement des institutions publiques rencontrées. On retrouve ici l’idée d’un État stratège pilotant à distance5 les fonctions opérationnelles du soutien à la vie associative tout en gardant la main sur les orientations stratégiques et ce de manière indifférenciée selon les secteurs.

LE FONCTIONNEMENT EN SILO S’ACCENTUE

Enfin, le fonctionnement cloisonné, « en silo », entre acteurs publics semble de plus en plus marqué. D’une part, tous les ministères — par le biais des bureaux/ missions étudiés — n’entretiennent pas des liens de même nature et des échanges de même intensité avec les têtes de réseaux associatives.

D’autre part, si certains ont l’habitude d’oeuvrer ensemble comme le CGET, la DJEPVA au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Transition écologique, d’autres sont plus isolés dans l’écosystème et mobilisent peu les dispositifs nationaux de soutien à la vie associative.

La coordination interministérielle autour de la vie associative portée par la DJEPVA a besoin d’être renforcée.

Il en va de même pour les associations, certaines s’inscrivant dans des relations avec de nombreux ministères comme la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France (FCSF), quand d’autres restent exclusivement sur leur entrée sectorielle, dans l’environnement par exemple.

On peut par ailleurs noter des liens plus ou moins ténus entre les ministères et le Mouvement associatif, en charge de la représentation associative intersectorielle. Si une collaboration forte existe avec la DJEPVA ou le ministère des Sports, les bureaux au sein du ministère de l’Intérieur font preuve d’une méconnaissance du Mouvement associatif.

L’enquête conforte enfin le diagnostic, largement établi, d’un besoin de renforcement de la coordination interministérielle autour de la vie associative portée par la DJEPVA. La solidarité internationale (AFD et MAE) ou encore la direction générale de la santé (DGS) ont fortement insisté sur ce point.

- 1Ce total ne comprend pas les versements couverts par les secrets protégés par la loi. L’imputation comptable des versements aux associations peut être sujette à des biais de renseignements et mal renseignée : certaines subventions peuvent être comptabilisées comme des prestations et inversement.

- 2Mathilde Renault-Tinacci et Emmanuel Porte (INJEP), Le soutien national à la vie associative. Enquête exploratoire d’une action publique émiettée, Paris, INJEP, coll. « Notes & rapports », 2024.

- 3L’enquête a été interrompue pendant quatorze mois en raison de la crise sanitaire.

- 4Le CGET devenu l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) au cours de l’étude.

- 5Simon Cottin-Marx, Professionnaliser pour « marchandiser » (et inversement) : quand l’État accompagne les associations employeuses, thèse de doctorat, 2016.