Vingt ans me séparent de ma première action, vingt années au sein d’associations LGBTQIA+1, de collectifs féministes ou d’équipes de campagnes de candidates écologistes, féministes et antiracistes. Des expériences qui m’ont mise en prise avec une réalité : que ce soit en tant que personne discriminée ou en tant qu’alliée2, la violence est un adversaire quotidien.

Quand à 20 ans, j’ai intégré une association LGBTQIA+, j’y ai entendu parler de la Journée nationale du souvenir de la déportation, avec le refus que l’homosexualité entre autres « motifs » de déportation soit mentionnée dans le discours officiel de la municipalité et de nous y convier officiellement. J’y ai vu la hiérarchisation, l’oubli. Et l’idée selon laquelle notre existence, si elle était niée hier et aujourd’hui, pourrait l’être demain.

Il allait alors falloir dire et faire autrement.

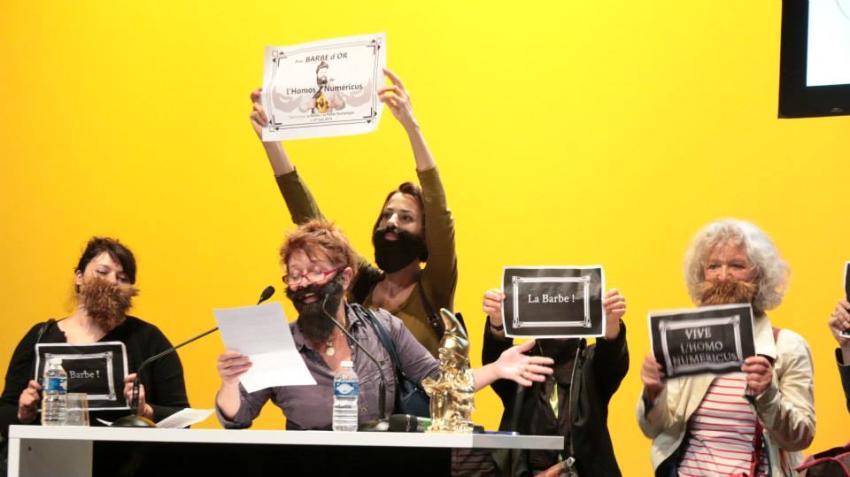

Avec bouches bâillonnées et banderole « Oui la déportation homosexuelle a existé ». Et de chiens nous nous sommes fait traiter. Dix ans après, il y aura le déferlement d’homophobie, un mariage à l’arraché3, tellement coûteux pour les LGBTQIA+ et leur entourage. Il y aura aussi ces assemblées uniquement composées d’hommes. Et La Barbe, collectif féministe activiste, barbe au menton, pour les dénoncer. Et aujourd’hui encore, tant à faire.

De l’urgence au péril, les fondements systémiques patriarcaux, capitalistes et racistes des violences, leurs mécanismes et leurs conséquences sont documentés. La photographie est là et fonde pour beaucoup de militant·es et d’activistes, nos racines, nos colères, nos légitimités — ma légitimité à être sujet radical.

Comme une poussée devant la surdité institutionnelle et institutionnalisée, elle devient un impératif d’agir en faveur d’un monde qui n’existe pas encore. Un monde dans lequel, nous le savons, certaines personnes, privilèges à l’appui, n’ont aucun intérêt à voir les choses changer.

Face à la marginalisation de nos discours, blessés par l’arbitraire médiatique et politique, un objectif prédomine : politiser nos vécus et créer des rapports de force. Et positionner nos stratégies de luttes et de résistances pour gagner la bataille de l’énonciation et porter un droit à vivre, un horizon commun et émancipateur.

Ainsi, nos revendications de justice sociale, sociétale, économique et écologique s’inscrivent dans un mouvement plus fort, avec le corps, dans l’espace et le débat publics. Par plus de créativité. Avec d’autres collectifs. D’autres modes de faire. De joie à faire ensemble.

Ma radicalité évolue. Elle se déplace, a un coût, mais je l’espère, sert à d’autres. Tout comme d’autres formes de radicalité m’inspirent et me renforcent.

- 1Le sigle Lesbiennes, gays, bisexuel·les, transgenres, queer, intersexes et asexuel·les (LGBTQIA+) désigne l’ensemble des personnes non strictement hétérosexuelles et cisgenres qui sont discriminées pour leur expression de genre ou d’orientation sexuelle.

- 2Dans le militantisme, un ou une allié·e est une personne qui ne subit pas l’oppression qu’elle dénonce, mais qui s’associe aux personnes qui en sont victimes pour y mettre fin. Par exemple, participent à la lutte contre le validisme des personnes en bonne santé et/ou qui ne sont pas en situation de handicap.

- 3Entre 2012-2013, la Manif pour Tous est une mobilisation contre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe qui bénéficiera de divers relais politiques et médiatiques. Le 23 avril 2013, l’Assemblée nationale adopte la loi Taubira, dite du « mariage pour tous », mais le mouvement lui subsiste, s’oppose notamment à la loi de bioéthique de 2019.