LE PROGRAMME DE RECHERCHE JAID

Depuis 2017, je développe le programme de recherche JAID en étroite collaboration avec ma collègue Géraldine Dorard, maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité. Nos expériences respectives dans les domaines de la psychopathologie et de la psychologie de la santé nous ont amenées à nous intéresser à la problématique des jeunes aidants.

Les expériences à l’étranger nous ont par ailleurs appris que l’avancement des connaissances sur les jeunes aidants et jeunes adultes aidants permet d’augmenter leur reconnaissance, mais aussi d’améliorer leur accompagnement.

Le programme de recherche JAID a donc quatre objectifs :

- Identifier les jeunes aidants en France,

- Caractériser leurs difficultés,

- Étudier les facteurs protecteurs et de vulnérabilité associés à l’aidance,

- Développer et évaluer des interventions destinées à les soutenir.

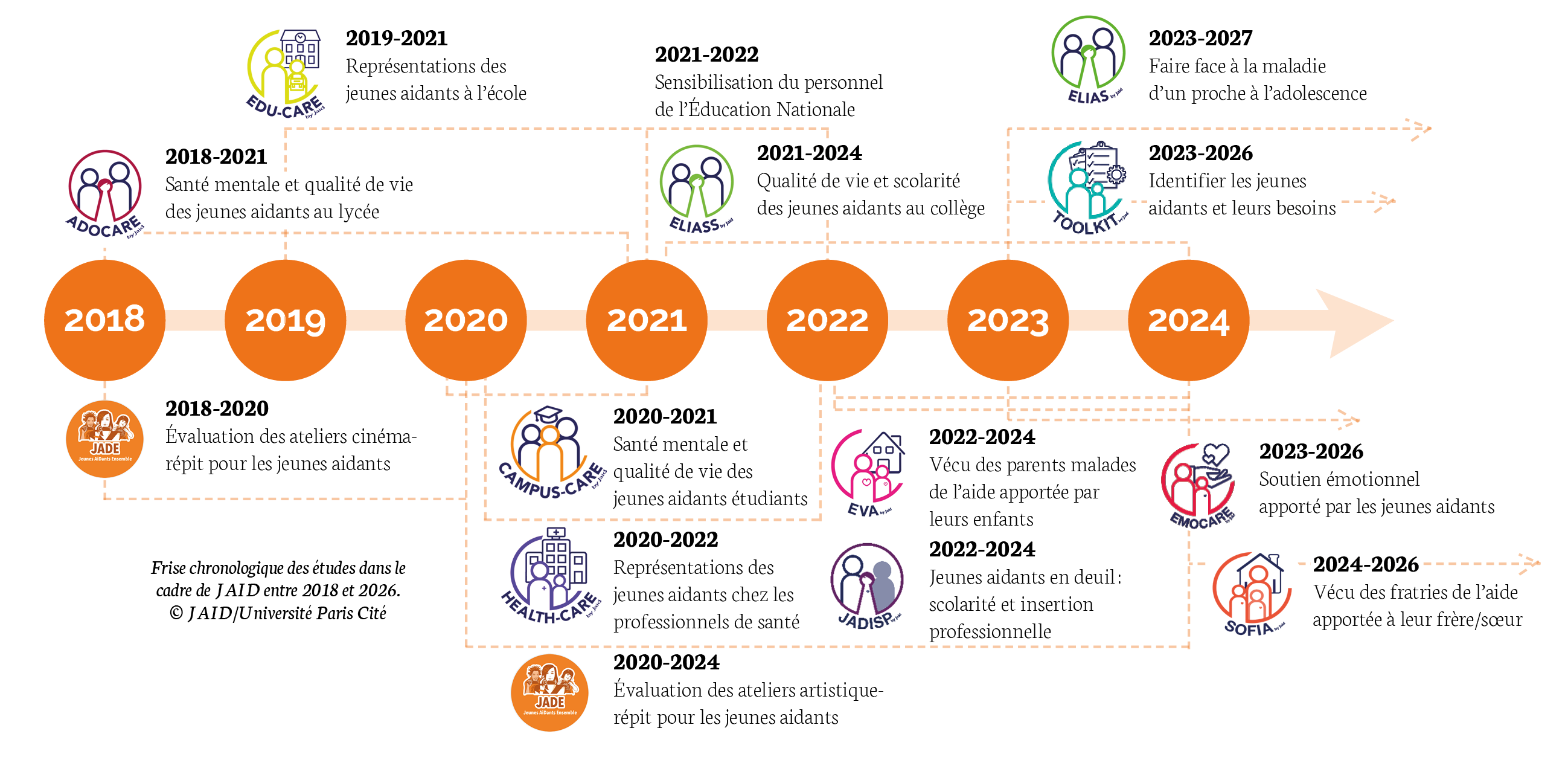

À ce jour, nous avons développé 15 études, dont cinq sont à ce jour terminées1. Nos études s’organisent en trois volets : le premier volet est composé d’études exploratoires auprès des jeunes et de leurs familles, le deuxième auprès des professionnels et le troisième sur le développement et l’évaluation d’interventions.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE JAID

Nos travaux ont permis d’avoir de premières estimations du nombre de jeunes aidants en France. Nous avons notamment montré que 12,3 % des collégiens et 14,3 % des lycéens seraient en situation d’aidance familiale, soit 3 à 4 jeunes par classe2.

3 à 4 jeunes par classe seraient en situation d’aidance familiale.

Nous avons également mené l’étude CAMPUS-CARE auprès d’étudiants entre 18 et 25 ans et ainsi évalué que 15,9 % d’entre eux seraient de jeunes adultes aidants, soit 1 étudiant sur 63.

Concernant les caractéristiques de ces jeunes aidants, elles rejoignent en partie celles observées dans les études menées dans d’autres pays. Il s’agit le plus souvent de filles, d’aînés de leur fratrie et de personnes issues de milieux socioéconomiques défavorisés.

Ces jeunes aident le plus souvent un parent, avec une maladie physique grave ou chronique comme un cancer ou une sclérose en plaques. Les jeunes aidants peuvent avoir plusieurs proches malades : cela concerne près de 24 % des collégiens et jusqu’à 66 % des étudiants. Il est important de souligner que 20 à 30 % des jeunes aidants ne se rendent pas compte qu’ils apportent une aide régulière.

Pourtant ils présentent une moins bonne qualité de vie que leurs pairs4. Les lycéens et les étudiants rapportent aussi avoir plus souvent redoublé5. Ce résultat n’est pas observé chez les collégiens, ce qui suggère que les difficultés scolaires apparaîtraient plutôt au début ou au milieu de l’adolescence.

Nous sommes en train d’explorer l’évolution de l’aidance au collège à travers une étude de suivi intitulée ELIAS. En 2025, une nouvelle étude sera lancée pour identifier les jeunes aidants en école élémentaire : KID-CARE.

ÉTUDIER LE VÉCU DE L’AIDE APPORTÉE

Au cours de nos premières études exploratoires auprès des jeunes et de leurs familles, nous avons observé que les jeunes aidants aidaient le plus souvent un parent avec un problème de santé. Nous avons également découvert combien ils étaient difficiles à identifier, principalement parce qu’ils ne se reconnaissent pas comme aidants, mais aussi du fait de la méconnaissance des professionnels qui les entourent.

Lorsque nous avons mené des études auprès des professionnels de l’Éducation nationale6 et des professionnels de santé7, il s’est avéré que ces derniers connaissent peu la question des jeunes aidants et ont des difficultés pour savoir comment les aider. Nous nous sommes donc demandé si les parents avec une maladie ou un handicap pouvaient être des ressources pour identifier les jeunes aidants. Nous souhaitions également comprendre comment ces parents vivaient l’aide apportée par leurs enfants. C’est ainsi qu’est née l’Étude du vécu de l’aide (EVA) pour les parents.

Nous avons interrogé 353 parents avec une maladie somatique grave ou chronique concernant l’aide apportée par leurs enfants âgés entre 6 et 25 ans à l’aide d’un auto questionnaire en ligne.

Les participantes étaient pour la plupart des mères présentant diverses maladies et souvent plusieurs à la fois. Un premier résultat nous a surpris : le niveau d’aide apporté par les enfants est perçu comme peu important par les parents.

L’aide la plus importante apparaît au niveau du soutien émotionnel, puis des tâches domestiques.

Les parents rapportent de très faibles niveaux d’aide pour l’aide personnelle et intime ainsi que pour ce qu’on appelle les aides instrumentales, par exemple utiliser un téléphone ou prendre les transports en commun.

Nous pensions que les parents rapporteraient des niveaux d’aide plus importants. Différentes hypothèses peuvent néanmoins les expliquer : un faible niveau de besoin d’aide dans notre échantillon de parents, une difficulté des parents à identifier/évaluer l’aide de leurs enfants ou encore une difficulté à la reconnaître, qui peut être associée à un sentiment de culpabilité.

Nous avons également mené des entretiens avec 15 parents qui avaient des limitations modérées ou sévères dans leur vie quotidienne. La perception de l’aide de leurs enfants s’est avérée plus importante, ainsi qu’associée à divers besoins pour eux et leurs enfants.

À partir des résultats de l’étude EVA, nous avons mené des groupes de discussion avec des parents malades, des jeunes adultes aidants et des professionnels de santé entre février et avril 2024.

Les résultats de ces groupes ont permis de concevoir deux interventions pour améliorer l’identification et l’accompagnement des jeunes aidants : une campagne de sensibilisation pour les professionnels de santé et des ateliers pour les parents avec une maladie. Ces actions seront mises en place et évaluées à partir de la rentrée 2024.

Enfin, l’étude EVA se poursuit aussi auprès de parents en situation de handicap et de parents avec un trouble psychique.

- 1L’ensemble des études réalisées ou en cours de réalisation sont disponibles sur le site jaid.u-paris.fr.

- 2Aurélie Untas, Éléonore Jarrige, Christel Vioulac et Géraldine Dorard, « Prevalence and characteristics of adolescent young carers in France: the challenge of identification », Journal of Advanced Nursing n° 78, août 2022, [en ligne].

- 3Géraldine Dorard, Basilie Chevrier et Aurélie Untas, « Qui sont les jeunes adultes aidants étudiants en France ? », JAID, janvier 2023, [en ligne].

- 4Lire à ce sujet Basilie Chevrier, Kristopher Lamore, Aurélie Untas et Géraldine Dorard, « Young adult carers’ identification, characteristics, and support: a systematic review », Frontiers in Psychology n° 13, 2022.

- 5Lire à ce sujet Basilie Chevrier, Aurélie Untas, Émeline Pasqué, Juliette Henry, Géraldine Dorard, « Au-delà de la confrontation à la maladie d’un proche : Santé et bien-être des jeunes adultes aidants étudiants », Canadian Journal of Behavioural Science, 2022, [en ligne].

- 6Les principaux résultats de l’étude EDU-CARE sont présentés dans Aurélie Untas, Christel Vioulac, Pauline Justin, Agnès Leu et Géraldine Dorard, « Professionals’ Awareness of Young Carers in Schools: Results from a French Survey », International Journal of Environmental Research and Public Health, n° 19, octobre 2022.

- 7Les principaux résultats de l’étude HEALTH-CARE sont orésentés dans Aurélie Untas, Jade Pilato, Pauline Justin et Géraldine Dorard, « Jeunes aidants : Quelles sont les connaissances, les représentations et les pratiques des professionnels de santé ? » Aurélie Untas, Émilie Boujut et Kristopher Lamore (dir.), Le patient et son entourage. Quelles interactions ?, Editions des archives contemporaines, 2023,[en ligne].