Une synthèse par Anna Maheu.

SIMILARITÉS ENTRE DON ET ENTRAIDE

Le don, pour Marcel Mauss, consiste dans une triple obligation : obligation de donner, obligation de recevoir, obligation de rendre. Cette même logique s’observe dans l’entraide. Pour qu’il y ait entraide, il faut que chacun apporte quelque chose aux autres : une écoute et un soutien dans un moment difficile, une aide matérielle ou la participation à une tâche commune. Le fait de donner crée la relation.

Mais il faut aussi savoir recevoir l’aide des autres et agir ensemble, sinon il y a bien aide, mais non pas entraide. C’est toute la difficulté de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’un côté ceux qui apportent et de l’autre ceux qui reçoivent, mais que tous se sentent concernés.

Enfin il y a l’obligation de rendre, d’une manière ou d’une autre, ne serait-ce qu’en sachant remercier. Par cette triple obligation, l’entraide constitue bien une forme de don. Si entraide et don sont si proches, les motivations qui poussent à entrer en relation de l’une ou de l’autre façon le sont-ils également ?

MOTIVATIONS DES RELATIONS ENTRE LES INDIVIDUS

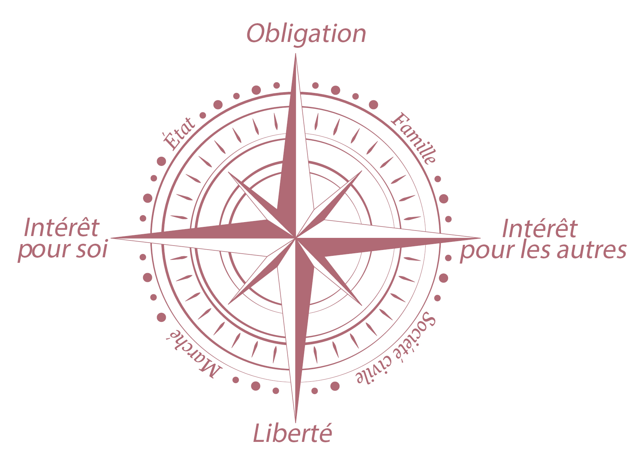

Pour Marcel Mauss 1, repris par Alain Caillé dans son livre Théorie anti-utilitariste de l’action2, il existe quatre types de motivation du don et, plus généralement, de toute action sociale : l’intérêt pour soi et l’intérêt pour l’autre d’une part, l’obligation et la liberté d’autre part. Ces quatre motivations peuvent être représentées sous la forme d’une rose des vents.

Si le comportement des êtres humains est largement motivé par l’intérêt pour soi, cet intérêt n’est pas exclusif : le comportement peut aussi être inspiré par l’intérêt pour autrui, tel qu’il se manifeste dans l’empathie que les humains sont capables de ressentir les uns pour les autres.

Dès lors une première tension dans les relations humaines existe entre l’intérêt pour soi, que Caillé situe à l’Ouest de la rose des vents qu’il propose, et l’intérêt pour l’autre qu’il situe à l’Est.

Une seconde tension oppose obligation et liberté : nos actes sont parfois imposés par les contraintes qui pèsent sur nous, parfois inspirés par la liberté et la créativité dont nous sommes capables, le plus souvent un peu par les deux, mais dans des proportions variables.

Si l’on situe l’obligation au Nord et la liberté au Sud, on dispose d’une rose des vents à quatre points cardinaux.

DOMAINES D’ENTRAIDE

À partir des différents pôles identifiés, il est possible de situer, dans des zones différentes de la rose des vents et en fonction des motivations qui les sous-tendent, quatre grands domaines dans lesquels les relations s’effectuent : la famille, la société civile, l’État et le marché.

L’État peut être situé entre l’obligation et l’intérêt pour soi : les citoyens ont l’obligation de respecter les lois et ils ont un intérêt personnel à le faire pour éviter les sanctions qui accompagnent le refus de respecter les lois ou de payer ses impôts. La réciprocité entre les services dont bénéficient les citoyens et les charges qui pèsent sur eux est ici imposée.

Dans les échanges du marché, la contrepartie est la condition de l’échange : celui qui cède une part de ce dont il dispose, son temps ou ses biens, ne le fait qu’à condition d’en obtenir le paiement. L’intérêt poursuivi est donc personnel : chacun cherche à obtenir le meilleur prix pour son travail ou pour les biens qu’il souhaite vendre ou acquérir. Par contre, comme dans le don, chacun est libre de s’engager ou non. Le marché peut donc être situé au Sud-Ouest de la rose des vents, au croisement de la liberté et de l’intérêt pour soi.

La famille se situe entre l’obligation et l’intérêt pour l’autre, car s’il y a parfois du chacun pour soi dans la famille, l’élément le plus caractéristique est l’intérêt pour les autres. Par ailleurs la famille est aussi le lieu de nombreuses obligations selon l’âge de la vie : de se soumettre à l’autorité des parents, de subvenir aux besoins de ses enfants puis d’assister ses parents devenus vieux. Nous sommes là en présence d’une réciprocité entre générations qui s’échelonne dans le temps.

La société civile, enfin, est le lieu des relations amicales, du bénévolat, de la vie associative et de l’économie sociale et solidaire. La réciprocité est libre : le contredon n’est pas la condition du don, il peut en être un effet qui intervient dans un second temps. Ce qui caractérise l’entraide, et donc une majorité des engagements de proximité, est l’intérêt pour l’autre, mais aussi la liberté : chacun est libre de s’y engager ou non, de rendre ou non.